佛爷崖太极八卦图探究

天水日报

2022年02月24日

□ 窦发龙

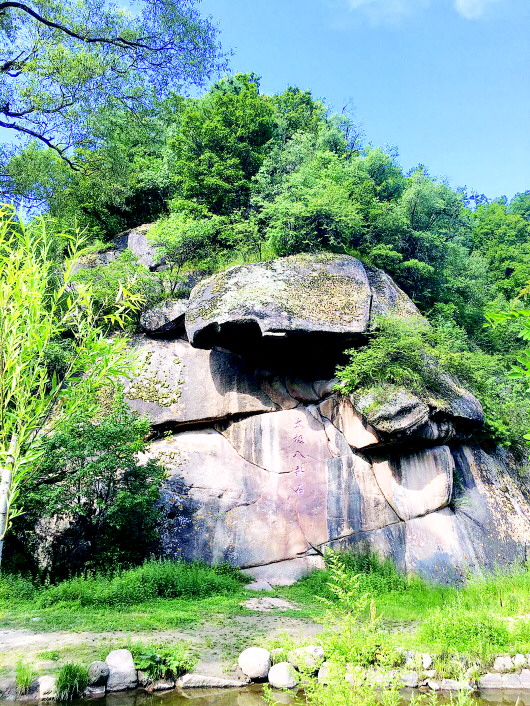

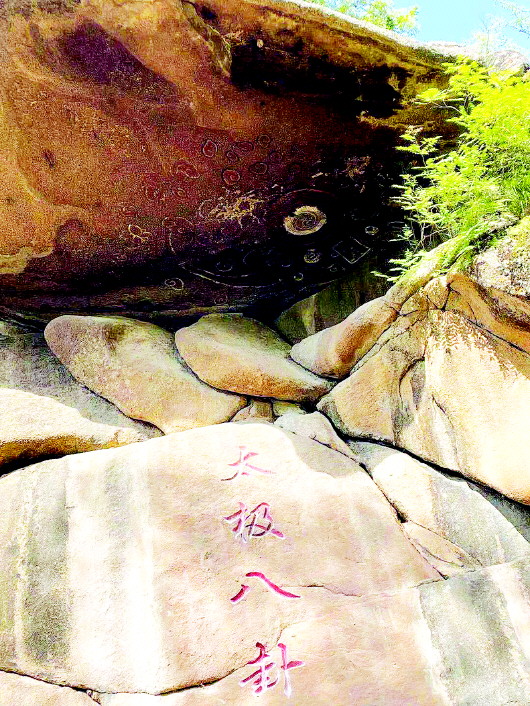

位于张家川县马鹿镇花园村的太极八卦石地处关山腹地,有一板石突出如盖,盖顶长满荒草,盖底平面上刻有八卦图及文字,悬空巨石之上是佛爷崖悬空寺庙和悬空寺石造佛像,由于年代久远,佛爷崖悬空寺庙已不复存在,石造佛像也已毁坏,巨石窟顶仅遗存着壁画太极八卦图,至今色泽绚丽、耀眼夺目,故又名八卦崖。阴雨过后的佛爷崖太极八卦图案会更加光彩夺目,到了夏天山上绿树成荫,与八卦图交相辉映、相得益彰。四周水碧林郁、牛羊成群、田肥人乐,犹如陶渊明笔下的世外桃源,亦如老子《道德经》中的“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”之地。

相传老子出函谷关(今河南灵宝市东北),继续西游,过散关(今陕西宝鸡市西南),从关陇古道入张家川县马鹿镇一带,在关山一带受到当地百姓的热情接待。老百姓常年生活在大山里,消息封闭、思想落后,老子的到来让他们感觉重获新生。老子在与当地百姓促膝而谈后,了解到他们生活居所长年因天气干燥,时常受到森林大火的损害,痛苦不已。便刻绘八卦图于石壁之上,为了给百姓驱火正灾,故意少了“火卦”。这就是野史流传的八卦图像(少火卦)的历史由来。至今当地相传有两种说法:一种是当时绘制失误;一种是故意为之,用来表达当地群众惧火,期盼平安的意愿。如今大多数人都支持第二种说法,因为无论是八卦石,还是当地群众居住地,都位于林缘区,从古至今,森林防火直接关系到当地群众的生产生活。为此,住在这里的群众就有一个美好的期盼:希望森林长绿,不受天灾人祸影响,尤其是火灾的损害。在绘制太极八卦石时重绘坎(水)卦,而去掉离(火)卦,是对美好生活的期盼。

据传,老子在刻绘八卦图之后,当地雨水充盈、牛肥马壮、生活安居、再无火灾发生。北魏年间,生活在当地的百姓为感恩老子,在佛爷崖悬空开凿庙宇纪念,可惜现已无法看到。如今,佛爷崖悬空寺庙石造佛像虽已被毁,但窟顶仅存的太极八卦图壁画却清晰可见,其八卦图中有书卷、毛笔、彩云、金鱼、人手等,人称“无字天书”,具有很高的考古价值。

从学术文献

探究老子画卦的存在性

2006年11月22日,在甘肃兰州召开的“首届老子文化国际论坛”小组讨论会上,张炳玉研究员宣读了他和甘肃省社会科学界联合会延涛研究员合作完成的《老子在甘肃——试揭一桩千古之谜》的论文,并称他们通过研究揭开了道家学派的创始人老子晚年西出函谷关后“莫知所终”的历史谜团,“根据有关史料、实物和民间祭祀风俗推断,老子出关后在甘肃等地修身传道,最后在甘肃临洮县‘飞升’”。此言引起了在场专家学者的极大兴趣。

张炳玉表示,大概因为是信史的权威性,似乎对老子“所终”之研究大都到此就止步了,在此次老子文化国际论坛上,他要试图解答这一谜案。

张炳玉认为,老子出函谷关,继续西游,足迹遍布甘肃。他的行程线路大体是出函谷关,过散关,入甘肃,经游天水(张家川)、清水、礼县、秦安、甘谷、陇西、渭远、临洮、兰州(皋兰)、广河、积石山、永靖、永登、武威、青海门源、张掖、高台、酒泉(居延海)等地后,回归陇西邑,落户临洮,最终在临洮东山(今县城东岳麓山)飞升崖“飞升(去世)”。

另据《后汉书》记载,老子出关后“西入夷狄”。东汉延熹七年(公元164年),官员襄楷给汉桓帝上书中有云:“或言老子西入夷狄为浮屠。”老子为何“西入夷狄”?

历史记载,甘肃是中华民族人文始祖伏羲、女娲的发祥地,故有“羲皇故里”之称;也存有大禹治水导流的“流沙”圣迹。崇尚古圣先贤之道的老子西游寻先王之遗迹,访圣贤之有道,这在老子认为的春秋末期“道崩礼坏”时代,“礼失而求诸野”,“西入夷狄”是他寻访“大道”所存的理想所在。甘肃自古以来就是少数民族的杂居区,而春秋时把边境居民统称为夷狄,居住在西北边境的又称西戎或夷狄,具体所指诸侯国秦的西边是夷狄,也就是今渭河上游、洮河中下游和湟水一带。清人王国维的《秦都邑考》中说:“秦人祖先,起源于戎狄。”

自春秋至战国,华夏族的诸侯国也是一直视秦国为戎狄。“戎狄”是秦人先祖的领地,也就是今天的甘肃天水一带。由此推测,老子西游入“夷狄”,到秦陇一带的“夷狄”地区访贤修道是有根据的。这有力地证明了老子途经张家川县马鹿镇刻绘八卦图的事实,也为证明提供了具有说服力的史料佐证。

从关陇古道

探究老子途经张川的真实性

陕西、甘肃、宁夏交界处,有一座高耸入云的山岭,宛如一条蜿蜒的长龙,首伏宁夏,尾落甘肃、陕西,自北向东南逶迤而下,它就是陇山。陇山有南北之分,北陇山即六盘山,南陇山即关山。正是这条山岭,由北向南依次分布着许多历史悠久的文化重镇。

早在先秦时期,就有人在甘肃省天水市张家川县和陕西省宝鸡市陇县之间关山的崇山峻岭中,走出了一条从陕西省陇县经甘肃省张家川县进入西北,沟通中原和西域的重要道路,这就是著名的关山古道。关山古道有秦家塬古道、咸宜关古道和关陇古道南北中三条,均盘绕在张家川县和陇县之间茫茫关山的幽谷峻岭之间。

古丝绸之路开通之后,地处丝绸之路南线的关陇古道最为繁华。从先秦到秦汉,从魏晋到隋唐,不同肤色、不同身份的人从这里一程又一程地走过,文明的灯盏从此长亮而不熄。西域商贾、外国使节、戍边士卒、佛教僧侣络绎不绝,关隘驿站人来人往。关陇古道,一年四季弥漫着浓郁的西域风情和中原文化气息。长达两千多年悠悠岁月,它一直是中原与西域政治、经济、文化交流的陆路交通干道。

关陇古道的大致走向是由陕西省陇县固关上走爷岭,下山直通甘肃省张家川县马鹿,再西北行至闫家店。闫家店是分岔路口,西北经陇城,至天水,再西达陇西;由闫家店西南行,穿越峡谷,经清水、上邽达陇西。

故此,民间流传老子出函谷关,继续西游,足迹遍布甘肃,过散关,从关陇古道入张家川县马鹿镇一带也有足够的根据。

从文字演化

探究图案字样的年代区别性

佛爷崖“太极八卦石”字样为简体字,根据我国文字演化记载,字样为新中国成立以后所刻绘而成。

随着人类社会的进一步发展,图形标志也逐渐统一和完善起来,这时,文字产生了。文字的出现使信息可以跨越时间、空间进行广泛而准确地传播,使人类的文明得以传承和发展。我国的汉字也是源于图画的象形文字。早在新石器时代,一些陶器上便已经出现了类似文字的图形,如:日、月、水、雨、木、犬等,它们与其代表的物象非常相似。古埃及也发明了以图画为核心的象形文字,这些都是原始图形向文字发展的一次质的飞跃。随后,单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质文化需要,为表现更广泛、更抽象的含义,人们开始采用表音、表意等其他手法来创造更多内容的文字,从而形成了自己独立的文化体系。

与此同时,图形的发展空间更加扩展了,各种标识、标记、符号、图样的产生,丰富了图形的内容。从西班牙古代摩尔人留下的建筑和镶嵌图案中,我们可以看到许多“虚实相生”的图样。中国的“太极图”,也是流传至今的典范图形。在我国民间,还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形,如:双喜、四喜、连年有余、五福捧寿……而印刷术和造纸术的发明,更给现代图形带来了广阔的天地,使其真正实现表述信息的广泛传播。

根据当地民间相传,以及不谋而合的老子出函谷关,继续西游的事实依据,或可判定佛爷崖太极八卦图上的“无字天书”图案,为2500年前后,由从关陇古道入张家川县一带的老子所刻绘。

既然这样,那“太极八卦石”字样的刻绘时间又为何是在新中国成立以后?毕竟民国之前汉字一直沿用的都是繁体字,而佛爷崖所刻的“太极八卦石”字样均为简体,据此可以推断为新中国成立以后。

或许有人会提出疑问:佛爷崖太极八卦图会不会也是新中国成立以后刻绘的?笔者认为,从“太极八卦石”字样常年暴露在阳光之下却颜色光亮如新,相反隐藏于悬石底下的八卦图案却风化剥蚀严重来看,两者风化剥蚀程度完全不同,绝非同一时期所刻绘。另外,其刻绘手法也有所不同。

综上所述,不论是史料记载,还是乡间流传,不论是以史为佐证,还是以当地流传为辅证,或许可以证明佛爷崖太极八卦图的刻绘是老子所为,而“太极八卦石”字样则为新中国成立以后所刻绘。对此,还有待专家学者予以考证。

地 理 志