一 面 霍 公

天水日报

2023年12月06日

人 物 志

■ 靳一元专栏 ■

2004年4月的一天,我和天水市政协的同事去成县鸡峰山旅游,从山顶下到半山腰,有人说,霍松林在前面呢!

近前一看,鸡峰山山腰卖面皮、凉粉的小摊旁,一位穿格子夹克、满头银发的老人一边抹嘴角的辣椒油,一边与见到的乡党寒暄,讲一口纯正的天水话。老人讲乡音,游子归桑梓,都是无比亲切的事情。果然是霍松林先生!

霍松林是天水的人文楷模。我于1995年在天水师专中文系读书时,遥望过一次霍先生。当时霍先生出席天水杜甫学术研讨会之余参观校园,着正装,精神矍铄,谈笑风生,我远远见了,只有一个感想:关陇大儒,先生得之!此时见到霍先生竟在乡野山间囫囵吃面皮,他的裤子因爬山的原因显得有些脏,令人莞尔。霍公这次是应邀到成县参加第一届《西狭颂》文化节。大家忙以霍公为星辰北斗,环拱合影。

次日,得知霍先生入住天水阳光饭店,我们在城隍庙购买了册页,想求得霍先生的墨宝。向名人求字或索要签名之类,我向来并不热衷,但这次机会难得,并且霍公对中文系出身的人而言,是一个标杆,具有很强的感召力,于是惴惴而往。我为此专门向同事借来了霍先生的《唐音阁吟稿》,想以抄录霍公诗稿的名义,向先生求得题签。接送霍公的驾驶员李师傅提醒我们:“这阵子霍老正在休息,不要进去,进去坏了情绪,谁就都求不上字了!”他说得有道理,于是我们在阳光饭店苦等一下午,其时心情,颇类求经,因此并不觉得多么苦闷。

傍晚,霍公屋内传出咳嗽声,门也开了,我们鱼贯而入,恰好霍公刚刚为李师傅写完册页,毛笔还没有收拾。我向霍公说了想抄录《唐音阁吟稿》请他题签封面的想法,霍公接过册页走到桌前说:“连个砚台也没有。”我忙说:“就用烟灰缸吧。”霍公说:“那用完要洗。”同行的小苏说:“我们会洗的。”霍公说:“那我就给你写个封面。”准备的过程中,霍公老伴问我们工资是多少,我说是1100元。她又问县区的工资、教师的工资,显得非常关心,并说自己20世纪50年代初还在天水教过一年书呢。

霍公坐到桌前,把毛笔在烟灰缸里喂饱,竖起看了看,发现有一根分叉的毛,就对我说:“把这根毛揪掉!”然后才运气落笔,写了“手抄唐音阁吟稿”几个字,字体灵动飘逸。之前霍公老伴在旁边出主意,让把“手抄”二字写得略小一些,但霍公写得一样大。写的时候问:“你为什么要抄我的诗?”我说:“非常喜欢,以前编抗战时期国立五中的文史资料时,专门拜读了您大部分诗。”

题签写好了,但是没有署名。我请霍老署个名,这样就更有意义了。霍老说:“那我给你署个名!”于是就落了“霍松林”三个字的款,右上首写了“甲申夏”三字。霍老写字时我想拍照片,但先生午休起来头发比较乱,他老伴在一边喊:“他要拍照,头发梳梳!”便从卫生间取来梳子,帮老先生把头发梳整齐了。

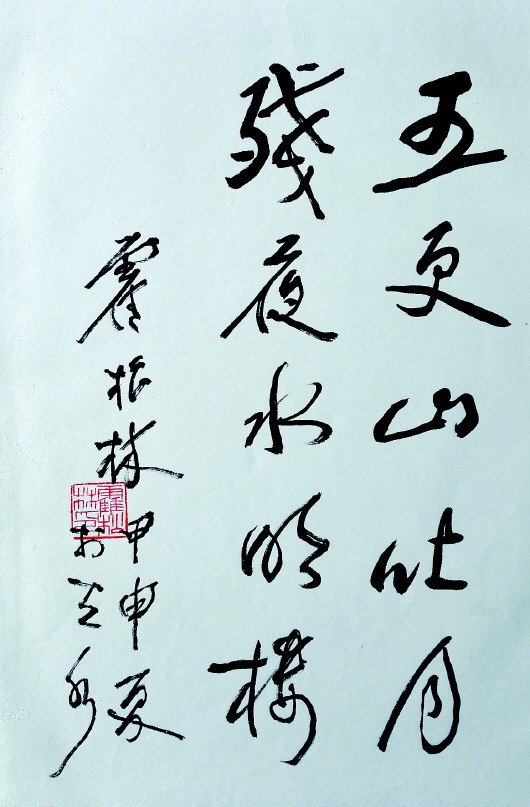

这天傍晚,我和小苏还各求得霍老一帧墨宝,写在二号册页上,内容都取自杜甫《秦州杂诗》,足见先生对老杜流寓天水的这组诗感情之深。给小苏写的是“无风云出塞,不夜月临关”,给我写的是“五更山吐月,残夜水明楼”。写的时候说:“年龄大了,手抖。”

我注意到,霍老写字时,顿挫抑扬,每写完一个字,都要看一下布局。我原先以为霍公的字胜于轻盈,但现场看其作书,才发现自己认识浅薄——霍公的书法一点一划力道很足。这一年霍公84岁了,他的手闲着的时候有点抖,但写字时一点都不抖,而且是悬腕,自右向左,如打太极,气至毫端,一气呵成,虽是寥寥数字,但丝毫没有应酬之状。

字写完了,霍公说:“出去不要给人说我在这儿住,年龄大了,应酬不了了。”

这时我感到,当名人也挺辛苦挺无奈的。我们面带七分满足和三分惭色,迅速告退。离开霍老房间时,我是专门向老人鞠了躬的。他送我们出门,又重复了那句话:“你在抄我的诗哟!”语气甚是欣慰,还略带几分老小孩的可爱。我想先生阅人无数,恂恂而求墨宝者无数,竟能因我想手抄他的诗词而作题签,这份爱护,庶几无两。当时霍老给我们写的书法没有盖章,名章是李师傅送霍老到西安后,在他家里补盖的。

我与霍公,还有一次间接的笔墨机缘。

2011年至2012年,《天水日报·陇右周刊》为笔者开设“陇右版本知见录”专栏,首篇介绍冯国瑞著《麦积山石窟志》,第二篇介绍汪剑平著《轮虱室诗》。汪剑平,名青,原籍浙江吴兴,随父定居秦州,是陇右颇负盛名的诗人和书法家。“轮虱室”是汪剑平的书房名,取自成语“视虱如轮”,意谓全神贯注于某一事物,达到造诣极深的境界。介绍《轮虱室诗》的文章由于掌握的资料有限,草率成文,有几处不太准确的表述和判断。汪剑平的嫡孙、时任市档案局局长的汪开云先生读后,写了一篇补充文章。他写道,笔者“对先祖父的人生道路和诗文作品都给予了极高的评价,唯可能囿于所掌握的材料,上文所叙稍嫌不够准确,故愿就笔者所知,略微加以补充,以广听闻”。这段话,无一嗔语,无一怨词,我看了之后,很佩服汪先生的宽宏大量、心平气和。汪先生没有据此批评我浅疏,给我给足了颜面。

本以为关于《轮虱室诗》的补充到此为止,哪想到一个月后,居住在长安唐音阁中的霍松林老先生看了汪开云的文章,居然遥想当年,专门写了篇《忆念汪剑平先生》!

霍公把这篇文章寄给《天水日报》副刊部,随文还附了一封亲笔短函,编辑胡晓宜拍照给我看了:“编辑先生:寄上拙稿一篇,请审处。承寄赠《天水日报》,常阅读,乃知家乡繁荣景象,谢谢。即致,敬礼!霍松林。”时间是2012年2月11日。

写这封信的时候,霍公已92岁高龄,但字迹仍然力透纸背。

霍老写道:“读了2012年1月8日《天水日报·陇右周刊》所载的《〈轮虱室诗〉的两个版本》,引起我对汪剑平先生的无限思念。”霍老先生的这篇文章,写得真好,非常耐读,堪称珍贵的乡邦文献,我伏在案头,看了一遍又一遍,其中霍老描写自己在天水第一次见汪剑平的场景,极其生动。

霍老写道,1950年5月,他与妻子离开重庆,辗转回到天水,借住二郎巷王无怠家,闲着无事,便拿着诗词抄本去拜见汪先生,在距北城门不远处找到他的院子。“大门是敞开的,走进去却不见人。故意咳嗽两声,从上房出来一位中年男子,领我进房。汪先生正伏案挥毫,我即趋前请安,自我介绍,呈上我的诗稿。汪先生一面说知道我、想见我,一面读诗,接着又高声吟诵,击节赞赏,并和我畅谈多时。我怕他劳累,便起立告辞。汪先生家里好像没有亲人,那位中年男子,据说受过汪先生的救助,特来照顾汪先生的生活。”老同学王无怠听了霍松林拜见汪先生的情况后很高兴,他叔父王新令先生与汪先生交好,因而他对汪先生很熟悉,说:“汪先生是省政协委员,又创建了民盟天水支部,讲话有力量,你得到他的赏识,找工作没问题。”果然,第二天早晨,那位中年男子便送来汪先生的两首七律,题目是《书怀赠松林》。霍王二人同读,读到第二首最后两句“试讯空山归棹日,有无风雨稻粱心?”王无怠便说:“你看,汪先生已经考虑给你安排工作了。”送信的中年男子说:“剑爷叫你明天早些来,越早越好。”霍松林匆忙作了两首七律,第二天一起床便赶去,“汪先生已经在院子中间的藤椅上坐着,手捧一杯浓茶。那位中年男子看见汪先生热情地招呼我,便给我搬来一把椅子、端来一杯茶。我就座后呈上次韵诗,汪先生边吟边说好,又要我自己吟。”听了霍松林的逐句朗吟,汪先生高兴地说:“你游学金陵,与江南名流酬唱,诗好,吟得也好,真为我们秦州争光。”

这次见面后,汪剑平先生便给天水专区教育局局长李般木写了便笺,举荐了霍松林。不久,霍松林和妻子接到了天水师范学校的两份聘书,工作有了着落。

二郎巷王无怠、北城门附近汪公故居、剑爷、中年男子……霍公描写的这些场景和人物,透出金庸武侠小说的意境,而诗词酬唱、品茗谈诗、举荐工作,有高士之风,可亲可信,更令人向往。

霍公的文章如此结尾:“好多年未回天水,不知汪先生的故居是否存在。在汪先生院子里品茗谈诗的情景犹历历在目,而不见汪先生已六十二年了!”

这段文字未见一个“想”字,但每个毛孔里都透着“想”字。此等真功夫,牵着一腔深情。中央大学为霍松林班级讲授《史记》和基本国文的朱东润先生曾评价霍松林的五古是学杜甫的:“杜诗不好学,你能学,因为你感情厚。”“感情厚”的评价,确实非常精当。“而不见汪先生已六十二年了”,这一歌哭式的想念和想念式的歌哭,从一位92岁高龄老人的胸腔中发出来,不禁令人潸然动容也!笔者还读到霍公同一时期怀念父母的一段话:“我已年逾九十,不敢出远门,好多年没有回老家,住在大西安,经常在沉沉雾霾中过日子。真怀念我的童年,怀念我童年时代的霍家川,怀念抚养我、教育我、疼爱我的父母亲!”鸟飞返故乡,狐死必首丘。这样“感情厚”的表述,寄托着霍公的故土之思、黍离之悲,是霍松林版《望故乡》。

霍公生受崇敬,死备哀荣,我目睹霍公风采不过区区一面,所藏亦不过区区一书法一题签,但已似乎受其教泽、得其鞭策了。但迟至今日,我还没能兑现手抄《唐音阁吟稿》的发愿。斯义宏深,不可仓促,愧何如之!