巴山夜雨 流绪微梦

——《野果之歌》影评 □ 范瀚予

天水日报

2024年02月01日

对故乡的怀念总是出现在众多文艺作品之中,是余光中笔下的一枚邮票、一张船票……乡愁是一种复杂而深刻的情感,它不仅是对于家乡和过去的怀念,更是一种承载着个体和社会记忆的情感纽带。当人们思念故乡的风土人情时,那熟悉的乡音,久违的家人、朋友浮现在眼前时,心中总会不由自主地涌上无法言喻的愁绪。

随着城乡的现代化进程,故乡的诸多事物都在不断消逝。如何保留独特的地理环境,承载其中的文化,链接人与土地的情感,引发着人们的思考。如何抒发对故乡的怀念之情,也成为艺术家们创作的重要命题。

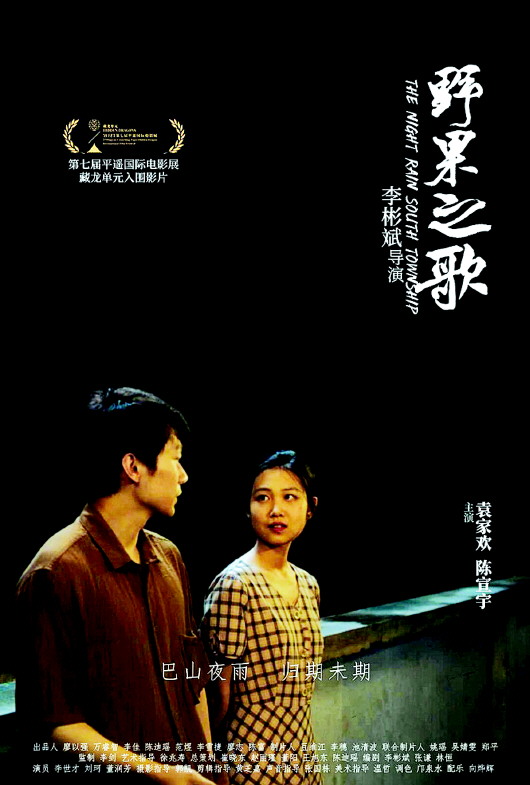

作为李彬斌导演的首部电影作品,乡愁也许就是一部《野果之歌》。该片荣获了第七届平遥国际电影展费穆荣誉·特别表扬,并入围2023年第十三届北京国际电影节优秀制作项目、2022年海浪电影周产业荣誉等多项电影节奖项。影片以其精湛的艺术表达和感人的故事情节吸引观众,通过讲述主人公陈羽在家乡的经历,唤起了观众对乡愁的共鸣和思考。影片中,陈羽回到家乡镇巴,短暂的停留过程中,遇见不同的人和事,这些都在触动着陈羽的内心。随着陈羽的脚步,镇巴的自然风光也一一呈现在观众眼前。

游 离

人们离开家乡,前往大城市寻觅着成功的机会,努力地想要在大城市中扎根,却仿佛总是难以安定,于是漂泊者总是在游离,这也是本片中主人公陈羽所呈现的状态。

回到小镇的陈羽借宿在大伯家中,在小镇中不断游走。跟随着好友去走访学生家,回到老屋偶遇记忆变得模糊的舅婆,观看端公的仪式,他始终似一个旁观者,游离在事件之外,如同一个“外乡者”。老屋的四方牌桌上,时空交叠,承载着过去的记忆,可陈羽却不在其中。邂逅好友的同事,却因两人生活观念的差异无疾而终。他对于小镇的认知,全都来自好友与身为文化馆馆长的大伯的讲述。回乡的陈羽如同丢入湖面的小石子,仅仅泛起些微涟漪,而后便陷入沉寂。他的到来,并未改变家乡中的人与物。

如同陈羽一样,那些在大城市中难以安定的青年,回到久违的家乡后亦无从建立起情感联结,始终陷入游离的状态。导演在镜头语言上也表现着这种状态,固定的长镜头一方面配合着影片舒缓的情感节奏,另一方面则体现出一种冷峻的、非介入式的旁观视角。观众在旁观片中人物时,也冷静地进行着思考,观照着自身。

朦 胧

关于地方的记忆,往往与具体的气候相关联。塞北的豪迈离不开风霜,江南的柔情离不开温润。若谈及巴山,人们总会想起李商隐的那首名诗《夜雨寄北》。“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”短短的四句诗,道出了浓浓的思念之情,其中两句还点明巴山地区雨水连绵的气候现象。在《野果之歌》中,镇巴翠密的山林、连绵的阴雨,如同那缭绕的云雾般笼罩在观众心头。于是,朦胧便成为了影片中极为鲜明的风格。

纵览我国古代的文艺创作,无论是文学中的“言有尽而意无穷”的意味,还是水墨画中的留白,似乎都在追求着一种朦胧的美感。在导演创作下,写实的电影忠实地记录了汉中镇巴雾雨朦胧的湿润气候,这种气候也许正是导演对于家乡的记忆。久别后重新审视家乡,朦胧的情感也涌上心头,如同结尾处陈羽沿着梦的内容,搬起老屋院子中的石头,下面压着一串钥匙。如果说此前陈羽的情感始终处在朦胧状态,那么随着钥匙的出现,一切都变得清晰起来,而他对已逝母亲的思念也明确表达出来。也正是在这一刻,角色的情感与观众的情感间产生了强链接。最终,在这场回乡的旅程中,陈羽选择了保留下老屋,保留下那个记忆与情感的承载体。

导演运用大量的自然景观和细腻的画面,将观众带入了片中的乡间世界。每一帧都充满了朦胧的诗意和韵味,让人仿佛置身其中。此外,本片还穿插了许多背景音乐,虽然存有一定的堆砌之感,但还是相对较好地与故事情节相结合,增强了导演对于乡愁的情感表达。

《野果之歌》自然而然地承载并抒发着导演内心中强烈的思乡之情,也向观众展现出他的观察世界的方式。尽管影片在部分情节的设置与镜头语言的运用中略显青涩,具有一些青年创作者共有的问题,但整体而言,仍然带给观众一场极具美感的回乡之旅。

片中缥缈的情感好似流动的思绪、细微的梦境,如同席慕蓉笔下的《乡愁》,“故乡的面貌是一种模糊的怅惘,仿佛雾里的挥手别离”。影片结尾时,陈羽离开家乡时乘坐的大巴车在云雾缭绕的环山公路上渐行渐远,消失不见。观影过程仿佛是一个漫长的旅途,把我们带到了遥远的镇巴,也留给了观众淡淡的怅惘。