敦煌精神的艺术写照

——评电影《吾爱敦煌》

天水日报

2024年05月08日

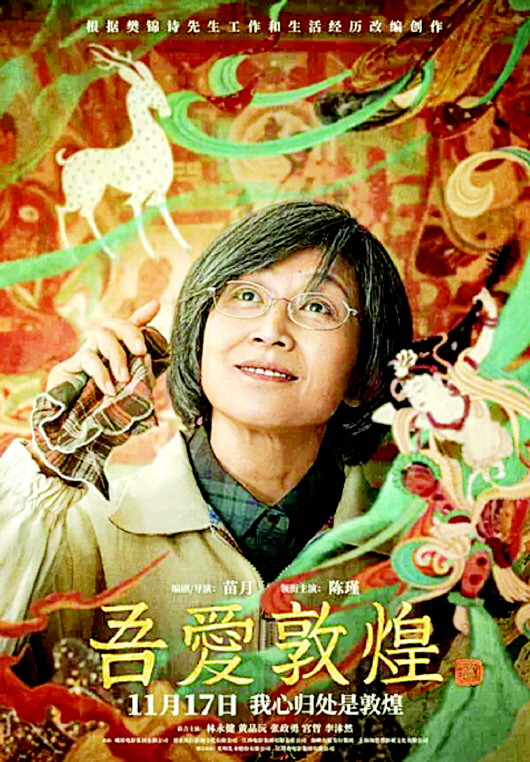

由苗月导演执导的电影《吾爱敦煌》于2023年11月17日在内地上映,该片由“敦煌女儿”樊锦诗女士在敦煌莫高窟真实的工作经历改编而来,讲述了敦煌研究院建院以来,以樊锦诗为中心的几代敦煌守护者对敦煌莫高窟历史遗存的保护、研究与传承的感人故事,以此致敬和传递他们的精神力量。《吾爱敦煌》作为甘肃本土电影产业发展的一个重要成果,尽管其在市场表现上没有达到预期,但从当代敦煌守护者樊锦诗的视角出发去言说敦煌,的确是敦煌题材影视创作的一次有益的尝试,更使物理意义上的敦煌得到了文化意义上的广泛传播。

现实主义与浪漫主义的温情演绎

电影《吾爱敦煌》可以看作是对樊锦诗一生守护敦煌事业的影像回顾,处处流露着一股温情气质。该影片采取了一种客观叙述加剧情演绎的叙事模式,在故事情节的推进中夹杂了大量的以樊锦诗为第一视角的客观讲述。毫无疑问,作为一个当代英模人物的传记电影,对其一生的回顾,势必需要采取现实主义的客观记录手法,而樊锦诗第一人称的叙述通过回到历史现场的方式,对自己来到莫高窟,到见证前辈们的筚路蓝缕,再到守护敦煌事业取得发展的历程进行了忠实客观的讲述。但作为一部剧情片,仅仅做到忠实记录樊锦诗一生守护敦煌的事业显然是不够的。因此,影片也进行了一些情节化的设计,如樊锦诗与开发商的争吵,劝慰年轻工作者,以及面对丈夫的去世等情节。这些情节是樊锦诗在守护敦煌事业中面对的一些困难,但导演对这些困难都予以浪漫主义化的处理,所有的矛盾与冲突的解决,都通过个体的努力或者思想态度的转变而化解,情节“结”与“解”的过程比较舒缓温和,整体呈现一种温情式的戏剧效果,让观众的内心感受到了无限温暖。

温情是该影片的一个基调,现实主义的创作手法通过与浪漫主义的结合,既消解了现实当中隐匿在深层的残酷,也并未一味地对现实进行粉饰和美化。如果从现实生活的角度出发,樊锦诗在守护敦煌的过程中所面临的困难可能远比电影所要表现得复杂,但从艺术的审美性出发,守护敦煌的事业具有极强的崇高性,同时又具有幸福感。影片插入了大量的敦煌空镜头,敦煌的千姿百态均展现其中。樊锦诗看到了三危山上的佛光,穿梭于宕泉河,以及到常书鸿的墓前眺望莫高窟的镜头让人记忆犹新。这些人景交融的画面,就是一种浪漫化的处理,在美景的映衬下,仿佛守护敦煌的事业又没有那般寂寞,甚至充满着一种喜悦和满足。另外,樊锦诗与丈夫在敦煌彼此相互照顾的细节亦足够浪漫,它完成了现代人对质朴爱情的向往。因此,整部电影既有现实主义的忠实记录,又有浪漫主义的艺术加工,两者的耦合,真正完成了敦煌精神的艺术写照。

薪火相传与久久为功的敦煌精神

敦煌精神是电影《吾爱敦煌》的表达主题。影片通过主要人物樊锦诗的主观视角,以口述历史的方式,对包括常书鸿、段文杰、李云鹤等敦煌研究院的前辈们的文物保护研究工作,以及他们对敦煌的自我理解进行了回忆。虽然这些回忆所占篇幅不多,却对电影艺术精神的提升起到了至关重要的作用。因为这些回忆里寄托着前辈们的精神和理想,樊锦诗对敦煌的感情和她身上所集中体现的敦煌精神并非生来就有,而是经历了一个渐进的过程才逐步形成的。从少女时代的樊锦诗那双清澈懵懂的眼眸中看到的是不解与疑惑,在跟随前辈们进行学习和研究的过程中,经过前辈们的言传身教,及其青春人生与莫高千年历史不断交织的岁月,逐渐积淀了樊锦诗对敦煌的特殊情感。敦煌黄昏的风中透着寂寞,时间转瞬即逝,樊锦诗接任第三任敦煌研究院院长后,从中年的樊锦诗身上,观众看到的是饱经岁月洗礼的脸庞和对敦煌饱含深情的眼神,她已然褪去了少女时代的青涩变得更加坚毅,那是一种打算一辈子守护敦煌的坚毅。

然而,守护敦煌是久久为功的事业,敦煌精神不仅需要承接过来还需要传递下去。《吾爱敦煌》除过对敦煌的历史前辈进行回溯外,还用大量的笔墨对敦煌研究院的年轻工作者们进行了刻画。在保护研究工作中,一些年轻工作者逐渐忍受不了守护敦煌的这份寂寞出现了一些消极情绪,但樊锦诗的鼓舞使他们在经历短暂的挫败后,便以更加饱满的信心重新投入到了敦煌的保护研究工作中去。从那一刻起,樊锦诗从前辈身上承接的敦煌精神已经潜移默化地传递给了年轻的敦煌守护者。守护敦煌不是一代人的事业,而需要几代人久久为功,持续不断地挖掘敦煌、保护敦煌,让敦煌这颗璀璨的明珠在世界上焕发更加夺目的光彩。《吾爱敦煌》以樊锦诗为中心,通过历史守护者、当代守护者与未来守护者的贯通,展现了每一代敦煌守护者甘于寂寞、孜孜不倦、乐于奉献、不断进取的人生片段,彰显出了伟大的敦煌精神。