回味与体悟

——读《散落清芬的时间》

天水日报

2024年05月31日

王晓琴在诗集《散落清芬的时间》后记里说:“写诗就是观察思考的一种表达形式,用最少的文字记录表达所见所闻、所思所想。”她说的是大实话,即不是完全的诗人诗语。的确,她在退休前,人们多看到她其他方面的辉煌,很少发觉她爱诗写诗的蛛丝马迹,但退休不到两年,出诗集了,且是厚厚的一大本。她在《柔软》一诗中说:“一个人要怎样的修行/才能有清澈的眼睛/才能在万丈红尘里/把一颗平凡的心/修得如此柔软。”这段诗句无意中透露出,她的艺术修行,一直在悄悄进行,读她的诸多诗,抽象诗能从个人感悟直接上升到哲学思辨,具象诗能从现实中采集素材,情深意切,并来源于现实,还能高于现实。

要举例不胜枚举:她在《拯救》中说,“崇拜/是复制的理想/你崇拜英雄/心里就落下/拯救的种子……”她在《自然的箫声》中说,“河水并非/只有一路避让/才能前行/是坚持的力量/踢开阻挡的山石/才有了曲折/却能到达的道路”;她在《岁月的沙漏》中说,“留在筛面上的不只是珍贵的金子,还有沉重的石头”;她在《妥协》中说,“人的妥协千差万别/最终都是/对时间的妥协”,感悟颇多,既深刻又独特。她在《无题》一诗中说,“远处是轮廓/我以心抵达/近处是生命/我以手触摸”,宣言式的独白,似巨石堆叠,大气、坚实、节制,还略带一份自信与霸气。接下来读到这么一句,“盲人摸象/摸到的部位/谁说不是真实部位/只是真实部位”,我已开始对这位非专业诗人的看法全变了。将这句话仅用于文学创作,就是十分高深的理论,谁有此悟力,谁就能很好地处理现象与本质、局部与整体的平衡关系,深者得其深,浅者得其浅。难怪她在《时间》一诗中这样说:“有人打发时间/结果被时间打发/有人让时间磨砺/终会脱颖出一个/珠圆玉润的灵魂。”这既是悟道,又是修为,在这里她说了专业的话,写诗,要保持一颗珠圆玉润的灵魂。

可能受职业养成,她的诗多肃严、多正统,但也不乏幽默、生动的笔触,如《寄托》一诗,“愿那时/他正鼻腔发痒/仰头眯眼/一把逮住飘来的白羽/舒舒服服/打出一个大大的喷嚏/然后满悠自语谁在想我”,诙谐又调侃!《寂静的声音》里,“夜来香为谁开放/在不经意间/啪地实现了自己”,“啪”,不经意间一声响,石破天惊,与美国诗人斯塔福德《秋风》诗中豆荚发出时间之声,有异曲同工之妙。

一个诗人,必须至少要有十首别人能记住的作品才能留下来、立起来,在《散落清芬的时间》的一二百首诗里,我推荐两首诗。

第一首《纪念》:

手机已握得发烫

熟悉的一串数

一次次输入

又一遍遍清除

依然找不到

发出的理由

翻开日历

在某个日子上

画一个圈

写上

美好如斯

第二首《用冰冷的速度想念》:

当钢铁的火焰熄灭

飞溅的火花渐渐安静

当滚烫的钢水经过漫长的冷却

变成了一块坚硬的钢铁

我将怎样向你倾诉

倾诉这冷却的含义

想来是不必了

因为你比我更加明了

沉默是一种怎样的语言

王晓琴的《纪念》,不仅写出了手机时代的共情、荒诞,还颇有米沃什晚年诗隽永、舒缓的味道。我尤其要说第二首,这不仅是一首现代女性诗,还是一首有情感爆发力与扎心般疼痛的诗,其他就多不赘言了。

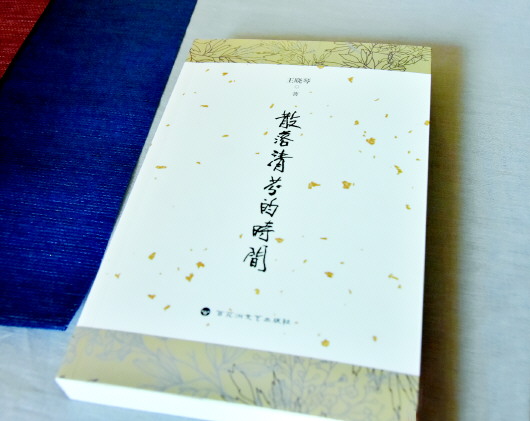

(《散落清芬的时间》王晓琴著,百花洲文艺出版社出版)