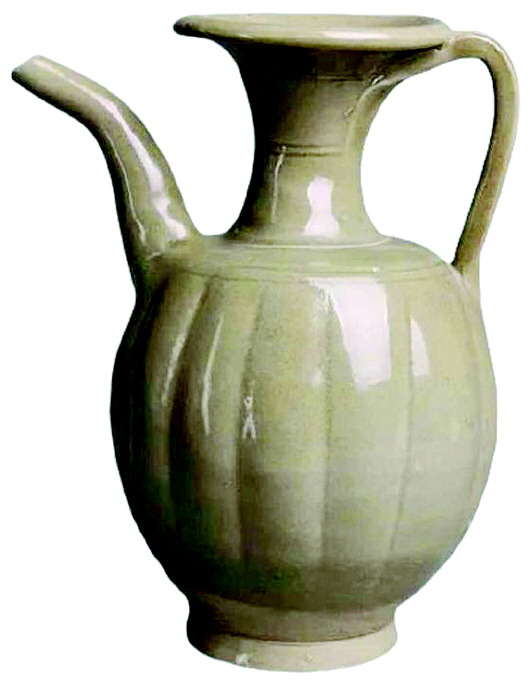

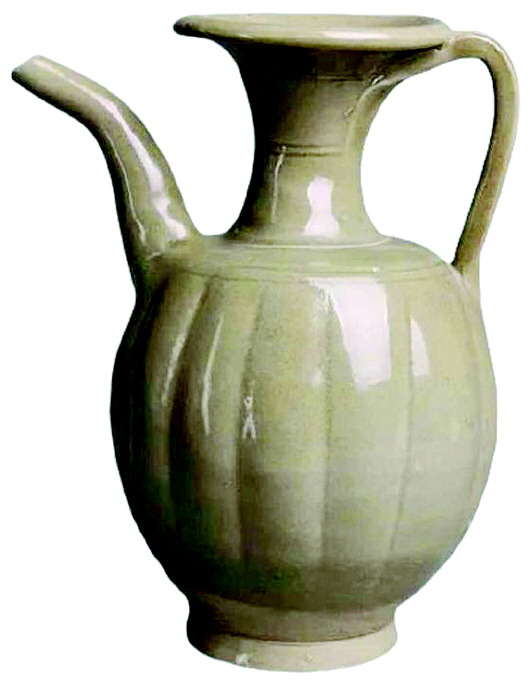

宋耀州窑青釉十三瓜棱瓷执壶

——市博物馆馆藏精品文物赏析

天水日报

2024年08月30日

□ 王文刚

天水市博物馆馆藏“宋耀州窑青釉十三瓜棱瓷执壶”,1993年秦州区公安分局移交。通高22.1厘米,口径9.5厘米,底径11.3厘米,重550克,喇叭形口,直颈,鼓腹,腹上饰有宋代流行的“瓜棱纹”十三条。

圈足外撇,肩一侧附有一弯曲形细长流,另一侧与口沿连接一条宽带状执柄,柄身略弯。口沿下、颈部、肩部饰弦纹。通体施青釉,釉色青绿,晶莹温润,器身无花纹,造型规整,挺拔俊秀,制作精致。执壶是“注子”的俗称,酒具,盛行于唐中期至宋代,宋代器型趋于瘦长。瓜棱壶是宋代常见的器型,各窑均大量烧造。此壶是宋代耀州窑瓷器中具有代表性的精品,具有较高的历史价值、艺术价值。1996年经国家文物局文物专家鉴定组鉴定为国家一级文物。

耀州窑为宋代北方著名瓷窑之一,以陕西省铜川市黄堡镇为代表,包括陈炉镇、立地坡、上店、玉华宫等窑。铜川旧称“同官”,宋时属耀州,因此称耀州窑。黄堡镇位于漆水西岸狭小盆地上,北距铜川15公里,南距耀县13公里,附近生产煤及坩子土,使其具备了烧瓷的有利条件。

耀州窑最早见于宋初陶榖所著《清异录》,为宋代北方著名青瓷产地,窑址附近元丰七年(公元1084年)《德应侯碑记》碑文中有:“巧如范金,精比琢玉。始合土为坯,转轮就制,方圆大小,皆中规矩。然后纳诸窑,灼以火,烈焰中发,青烟外飞,锻炼累日,赫然乃成。击其声,铿铿如也,视其色,温温如也。”这样一段文字,恰如其分地说明了耀州窑瓷器的生产过程和质量特色。耀州窑瓷器以青釉为主,兼烧酱色釉,生活中使用的瓶、壶、罐、盆、碗、钵、托子、熏、炉等几乎无所不备。每类器皿都有多种式样,在宋代瓷窑当中是比较少见的,刻花刚劲有力,刀锋犀利,形成耀州窑独特的风格,为宋代刻花装饰最具代表性的瓷窑。耀州窑的印花装饰也与定窑不同,盘、碗、碟、洗内部印有各种缠枝、折枝花卉及禽鱼等花纹。由于质地及纹饰的精美,耀州瓷成为地方向朝廷常年例贡的贡器。

执壶又称“注子”“注壶”,是隋代出现的酒具。唐前期器盘口短颈、鼓腹,圆筒形或六角形短直流、曲柄,壶体较矮,鼓腹,假圈足。唐中晚期大量流行,基本取代了凤首壶。这时期执壶式样繁多,有短流、长流、曲柄、直柄等数种。五代至北宋器身渐高,通体多压4—6条瓜棱,流渐趋细长微曲,曲柄高于壶口,平底变为圈足并多有注碗相配。元器多为玉壶春瓶式,弯流与壶颈之间以S形饰件相连。明清之后,造型增多,多用作茶具。唐宋时,越窑、长沙窑、耀州窑、景德镇、繁昌窑等均大量烧造。元明清时期,以景德镇烧制的青花瓷为多,龙泉窑也生产部分青釉瓷品。

现代,执壶是人们日常生活中的饮茶用具。它的样式繁多,常见的有“秋梨”“扁柿”“一把抓”“马蹄”“圆西瓜”等。一把好壶必须具备“三平”,要求把手、壶口、流嘴高度在一个平面上,再配上精美的瓷画、纹饰,增加一层视觉上的享受。执壶茗茶,实乃绝配。