一种刻骨而创新的传承

——文化类节目《非遗里的中国》的民族性表达

天水日报

2025年03月22日

我们在不可逆的时间里远行,正被裹入越来越广阔的文化融合之中。但无论走出多远,就像作家韩少功所说的那样:“故乡也在我们血液里悄悄潜流,直到有一天突然涌上我们的心头,使我们忍不住回头眺望。”正是由于有了对故土、对家园这种哲学的和文化意义的“眺望”,电视系列节目《非遗里的中国》才能够脱颖而出,且具有了极其深广的民族性韵味。

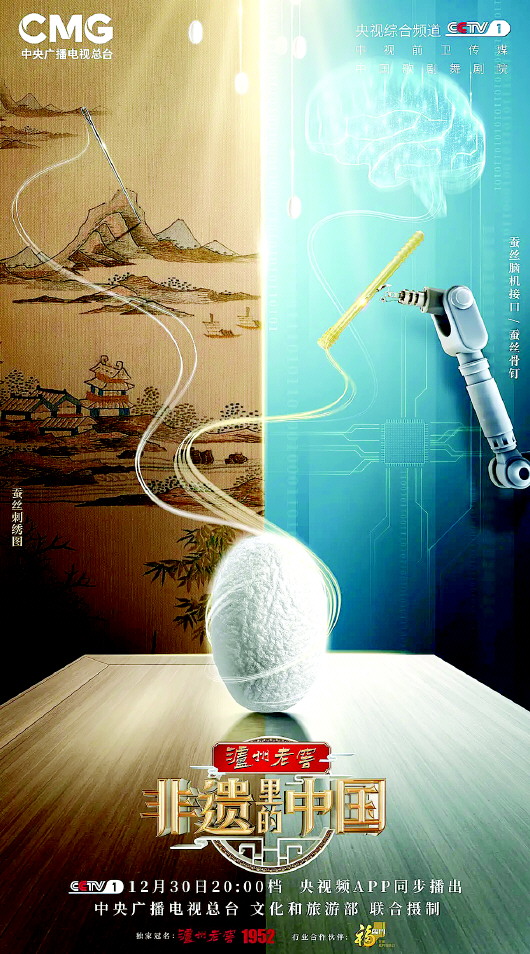

《非遗里的中国》是中央广播电视总台与文化和旅游部联合推出的一档文化类系列节目,自2022年12月30日在央视综合频道首播以来,现已播出了第三季。

从目前播出看,节目涵盖了十大类非遗代表性项目,“见人、见物、见生活”是理念,彰显中华文化历史底蕴是根本,弘扬匠心精神是传承,“亘古亘今、日新又新”是活力。从第一季到第三季,节目聚焦非遗的创新应用,致敬非遗创新的历史基因、活态传承,从另一个文化层面展现了新时代中国风貌。

对于丰富多彩的中国非遗来说,每一种、每一级都极具生命力。漫长的时光浸透,锻造了它内涵丰富、形式多样、积淀深广的品格,所以,非遗又成为了一种难得的颇具象征意味的中国文化附体。

三季展播,从南到北,从西而东,与其说开启的是一次深邃的文化之旅,不如说是一次纵横深广的文化解析。编导正是通过嘉宾们的沉浸式体验、非遗代表性传承人的深入解读、创新应用展示等,极力阐释非遗代表性项目的前世今生,希冀从文化传承的意义上反思一个民族的过去和现在。作家阿城曾言:“一个民族自己的过去,是很容易被忘记的,也是不那么容易被忘记的。”忘记是由于有了背叛,不容易忘记是因为我们还存活着一种叫作精神的高贵品质,这就像非物质文化遗产,即使被岁月洗尽了铅华,磨平了锐气,但是因为有了一代又一代不竭的传承,它还会在新时代焕发新春。如此,我们在感叹一种生命如此坚强的同时,难道还能忘记它曾亲历的艰辛吗?

央视主持人撒贝宁、中国文物学会会长单霁翔,联袂中国民间文艺家协会主席潘鲁生、影视演员陈数,组成非遗体验团,就像曾经的江南四大才子,在浙江台州葭沚老街这个有着800多年历史、30多项非遗的集散地款款登场。黄沙狮子、大田板龙、戚家刀、余杭滚灯、绍剧、青田百鸟灯舞,这些国家级非遗代表性项目次第而出,熠熠生辉。龙泉青瓷烧制技艺国家级非遗代表性传承人,也是新时代创新应用人,其首创的青瓷瓷板用于建筑,则是亮点频现。其色青翠欲滴,其面明净如镜。温润沉静中,蕴含着传统瓷器里极美的传承。主持人现场体验、演奏青瓷制作的笛子与二胡,更是让人耳目一新。与其他文化类现场纪实节目不同,每一期《非遗里的中国》中,衔接应时应景的都是非遗创新秀演,或轻歌曼舞,或长袖舒广,诸如《青·韵》,如诗如画,让观众体味到青花瓷非凡的魅力。一舞一曲中,极尽阐释了非遗所蕴含的东方生活美学。

还有蚕丝骨钉,这是从辑里胡丝手工制作技艺延展而来的创新应用,它替代钢钉、金属钛钉,开创了非遗应用到医学等领域的先河。其丝,细、圆、匀、白、韧,就像中华文明,坚韧且从未中断。而极尽抒情意味的非遗创新秀演《一窍中开谁遣丝》,更是排遣了观众对非遗向往的情怀。

还有台州刺绣,这个曾获保加利亚服装博览会金奖的非遗代表性项目,如今通过传承、创新,更是应用于服装之外的家具、茶盘等日常生活之中。正如嘉宾所言,它“以针为笔,以线作画,雕琢出人间的美好”。

如是,久远的非遗因为有了传承,有了创新,也才有了跨越千年时光的无穷魅力。

很显然,《非遗里的中国》透过每一个具有鲜明地域特色的项目,所极力渲染的民族化力量和我们这个民族特有的文化是分不开的,但其真正能够震撼我们心灵的,却是一个个非遗代表性传承人丰沛的生命力和创造力,还有一个民族对待文化磨难、对待文化自信的乐观态度。如形式新颖的杂技诗剧,漆画与农民画的“联姻”,传统戏曲赋能现代文旅,制茶技艺、翻簧竹雕、彩石镶嵌等在新时代的变迁,非遗进校园、进社区、进街巷融入现代社会生活等。由此,《非遗里的中国》在向中华优秀传统文化致敬的同时,更多呈现的是古老手工艺的民族文化魅力和鲜明的时代特征。

在叙事形式上,《非遗里的中国》每一集都选定一个集合多样地方非遗的街区,以嘉宾体验为主形态,感受地方非遗的独特魅力与风土人情。另外,还通过对非遗的场景化呈现,凸显非遗在文旅融合中的独特优势,以灵活多变的表现手法将非遗打造成地方文化旅游品牌。热闹的东北二人转、昂扬的川江号子、古朴亲切的赣剧、热烈活泼的瑶族蝴蝶歌,热辣的重庆火锅、爽滑的南昌米粉,还有荻港陈家菜、“东甜西酸,南鲜北辣”的桂菜,这些既是游子难忘的家乡味道,更是挥之不去的文化乡愁。

纵观全片,《非遗里的中国》并没有细节化展现非遗代表性项目衰枯或繁盛的过程,只客观记录了非遗在不平凡岁月里不尽的传承、守护。嘉宾细节性的沉浸式体验、非遗代表性传承人的深情讲述,不仅意味着自然意义上的时过境迁,更多的是为其存续增添了一种人文关怀。还有极具美感的非遗创新秀演,除去令人窒息的视觉冲击外,也更多地呈现出一种象征意味。精炼深邃的解说和美轮美奂的画面相得益彰,但核心却凸显了对一个民族及其文化的深刻忧患。

回望守正,知来路,创新发展,明去往。《非遗里的中国》正是通过非遗的生活化、时代化表达,传递了中国非遗在新时代迸发出的民族力量,呈现了非遗在时光流变中的继往开来与生生不息,从而彰显了一种更为深沉、久远的文化自信和文化自觉。