全国最大的刺绣寿幛在天水

天水日报

2025年04月05日

□ 王鹏

“百善孝为先”,中国人的祝寿习俗由来已久,这种朴素而又尊贵的礼仪,在古城天水备受推崇。

拥有着古色古香、布局精巧的院落,且被天水人称为“南宅子”的这处明代官宅,现如今已成为天水民俗博物馆,其馆内收藏有一幅距今290年的寿幛。透过这幅寿幛,我们可以直观感受到流淌在天水人血脉里的孝悌文化。

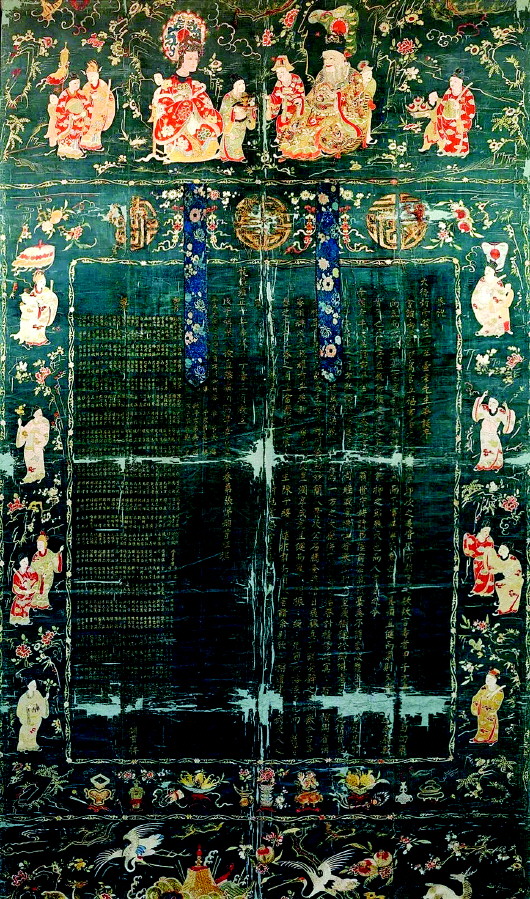

名为“海屋添筹”的这幅精美寿幛,制作于清雍正十年,也就是公元1732年,是秦州当地官员及儒生为王老先生八十大寿精心准备的一份寿礼。寿幛长4.8米、宽2.4米,是迄今为止国内发现的最大的一幅刺绣寿幛。今天,这幅寿幛被安放在一个硕大的玻璃柜中,尽管如此,寿幛还是不能够完全铺开,这从一定程度上影响了观赏效果。参观者只有通过悬挂在墙上的实景复原图,才能够看清寿幛的全貌。

据天水民俗博物馆文物讲解员何婷介绍,该寿幛的面料为墨绿色缎子,采用七彩丝线和金线手工刺绣而成,绣法精细,气势浑厚。整幅寿幛刺绣人物有22人之多,且人物形象栩栩如生,各具特色;花鸟、动物活灵活现,寓意吉祥。寿幛正中的寿序有1200余字,用泥金楷书书写,字体苍劲,笔锋清晰,让人叹为观止。

仔细观看寿序落款的人名,不由让人感到吃惊,祝寿者竟有253人,而寿幛的落款处有“科举人授直隶秦州儒学学正年家眷第张悌”顿首拜撰的字样。清朝时期,学正是执掌地方学规、考校训导的高级文官。那么,寿幛中的王老先生究竟是什么人?为何受到这么多读书人的尊崇呢?

对民俗文化情有独钟的天水市博物馆副馆长张建军,曾经对这幅寿幛的来历做过深入的考据。

“让人感到遗憾的是,寿幛中的这位王老先生,因为缺乏基本的史料记载,其身份至今都无法确认。而有关这幅寿幛的来历,亦隐藏着一个颇为神秘的故事。”张建军说,好在最终一位不愿透露姓名的老先生将家传的这幅寿幛留在了天水,从而为我们后世子孙留下了一份宝贵的文化遗产。

寿幛是中国人为德高望重的老人祝寿时制作的幛子,是一种高雅尊贵的祝寿礼品,一般悬挂于厅堂正中,将祝寿文字绣于绸缎、绢布或丝绒等布料之上,也称为礼幛。寿幛出现于明朝而兴于清朝,只是清朝的寿幛更加繁缛华丽,幛面布料一般为红色丝绸,字体大多为金色,幛词华美,显得雍容华贵,喜庆圆满。

现收藏于广东省河源市博物馆的一幅名曰“钟太安人”的寿幛,其制作于清道光三十年,是当地刘氏族人及地方官员为庆贺钟太安人八十一岁生日献上的一份寿礼,安人是女性的封赠名号。这幅寿幛布料为红色绸缎,寿幛正中是金粉书写的寿序,寿幛四周镶褐色绸边。整幅寿幛纹样丰富,色彩鲜艳,中间的南极仙翁手执拐杖,蕴含寿比南山之意,福禄两星与鹤鹿立于寿星两侧,营造出一种祥瑞喜庆的气氛。毋庸置疑,这幅寿幛是南粤地区民间刺绣的精品。

应该说,河源市博物馆收藏的“钟太安人”寿幛和天水民俗博物馆收藏的“海屋添筹”寿幛,有着异曲同工之妙。两幅寿幛寓意相同,一南一北,同根同源,显示出中华民族一脉相承的孝悌传统。

“海屋添筹”寿幛的上方绣有天官赐福、麻姑献寿等人物图案。人物下方用簇金绣绣有“福”“禄”“寿”三字,两条蓝色丝带缀于三字之间。

从寿序的文字我们可以看出,时值秦州三月,草长莺飞,祥云缭绕,左右对座的两个人物,靠左的是天官,只见他头戴官帽,身穿绣龙黄袍,长须飘髯,额头微微隆起,与南极仙翁的造型极为相似。而对面的麻姑凤冠霞帔,看上去端庄秀丽,雍容典雅。麻姑献寿的传说在中国北方地区流传广泛,这位南北朝的民间女子,相传在绛珠河畔以灵芝酿酒,虔诚为西王母祝寿,为后世留下了祝寿的佳话,是明代以来制作寿幛最佳的故事题材。

围绕在麻姑与天官周围的仙童,有的捧桃,有的端酒,看上去喜气洋洋,生动传神。寿幛周围配有众多人物,场面喜庆,配色和谐。这是雍正年间秦州官员及民众心中最为理想的祝寿场景。寿幛下端绣有寿桃、麋鹿、仙鹤、松枝、花草、暗八仙、海屋添筹等吉祥图案。

值得一提的是,“海屋添筹”的刺绣主题,让这幅寿幛显示出卓尔不群的文化品质。其中两只展翅高飞的仙鹤,口中衔筹,将筹添放于海水里的房屋之中,这样高古祥瑞的画面,源自中国传统的“海屋添筹”典故。相传,古代有三位老人相遇,他们互相询问年龄,一个说自己的年龄已不记得了,只记得少年时与盘古有交情;一个说他看见海水变成桑田就添一个筹码,如今他的筹码可装十间屋子;另一个则说他吃过的蟠桃核丢到昆仑山下,如今长得与昆仑一样高了。这幅场景,以生动形象的刺绣画面,还原了“海屋添筹”这一历史典故。

许多人对这幅寿幛巧夺天工的刺绣技艺赞不绝口,曾经有人做过统计,这幅寿幛共用了22种针法。这些形态各异的刺绣人物及动植物,用针工整,针法细腻,层次清晰,色泽和谐,融合了蜀绣、苏绣的刺绣技法,这样高超的技艺是今天的人难以复制的。众所周知,天水丝毯织造技艺已入列国家级非物质文化遗产代表性项目名录,作为享誉西北的民间刺绣精品,今天大家所熟悉的《天女散花》《千手观音》《佛陀讲法》《松鹤图》等天水丝毯的代表作品,依旧沿袭了明清以来的刺绣针法。民间技艺的传承就是这样,一切遵循心口相传的法则,数百年来,生生不息,绵延不绝。

“海屋添筹”寿幛,是祝寿礼仪中不可多得的艺术珍品,一幅寿幛,让我们感受到了清朝初期古城天水的民俗文化特色,看到了290年前天水刺绣的工艺水平。而这面寿幛,不仅是一件精美的艺术品,更是后人继承中华孝道文化的一面镜子。在漫漫的历史长河中,老祖先孝行天下的德行与操守,一直守候并温暖着每一个天水人的心。