探寻鲁班山石窟

天水日报

2025年06月07日

屋 檐 下

秦州

·文物普查散记之十四·

在武山这片古老而神秘的土地上,鲁班山石窟宛如一位沉默的老者,静静守护着无数不为人知的历史秘密。三月末,普查队终于迎来最后一个复查点——鲁班山石窟。当我们怀着对历史的敬畏与探索的热忱,踏上鲁班山石窟文物调查之路时,因着道路崎岖和特殊的地理位置,一场充满艰辛与惊喜的旅程就此拉开帷幕。

路上队长提醒道:“鲁班山石窟附近有野猪出没,大家一定要注意安全,不能掉队。”听了这话,我们心里多少都有点害怕。

鲁班山石窟地处西秦岭北坡边缘与陇中黄土高原过渡地带,以红色砂砾岩为主的鲁班山地质结构复杂,石窟始建年代约为南北朝时期的北魏,依崖开龛,经唐、五代、宋续建,元、明以后屡有兴废,清嘉庆年间增建修缮,窟龛形制古朴典雅。原有大小庙宇38座,现有窟龛7个,保存了基本的原貌,其现存明清时期部分造像壁画,是研究武山石窟文化发展趋势的重要实物依据。

通往鲁班山石窟的道路,仿佛是大自然刻意设置的重重关卡,蜿蜒崎岖的小径在山间随意伸展,没有丝毫平坦与规整。山路陡峭得近乎垂直,两侧的悬崖和灌木丛,让普查队员的每一步都前行得非常艰辛。由于沿途鲜有人迹,寂静之中,只有普查队员的脚步声和偶尔的鸟鸣,打破这万籁俱寂的氛围。

行进过程中,队长拿着镰刀在前面开路,劈开一根根阻挡小径的枝条。为了大家的安全考虑,出发前队长还找来许多木棍,既可以助力爬山,又可以驱赶野兽。

山林中树枝肆意横生,交织成一片密不透风的屏障,沿途的落叶堆积达半尺之深,脚踩上去发出“簌簌”的声响。即便是在这样恶劣的环境中,具有探险精神的普查队员竟使出奇招,他们有的两两相帮,隔开枝条通过;有的干脆捂着脸蹲下来挪步前行;还有的更绝,趴着前行……可谓八仙过海,各显神通。

普查的过程,无疑是一场与艰难险阻的顽强抗争,虽然困难重重,但每个人都未有一丝退缩。俯身穿梭于密林深处,身体与树枝频繁摩擦,发出“沙沙”的声响。尽管大家小心翼翼,但锋利的树枝还是如调皮的精灵,不时伸出“爪子”将衣服扯烂。不少普查队员的手臂和手背也未能幸免,被划出道道伤痕。

然而,真正令人胆战心惊的,还是那接近石窟的悬崖峭壁。当靠近悬崖边缘,向下望去,只见深不见底的山谷中弥漫着一层淡淡的雾气,不时吹过的山风发出“呜呜”的声音,仿佛在警告我们不要靠近。但为了不错过任何一处可能存在文物的角落,大家毅然决然地沿着悬崖边缘,一寸一寸地探寻,每一次呼吸都伴随着紧张与谨慎。

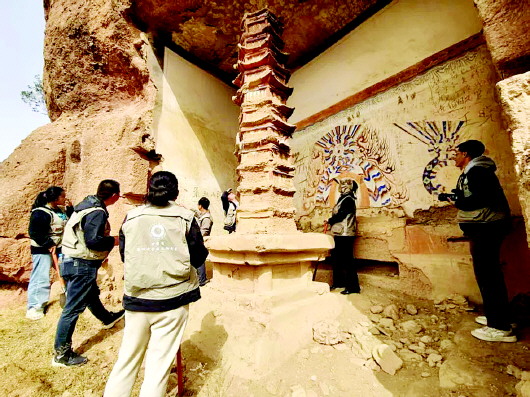

就在大家几乎被这艰难的环境磨灭了信心之时,那隐藏于深山之中的石窟,竟如同一颗明珠般突然出现在我们眼前。石窟的外观,虽历经岁月的洗礼略显斑驳,但依然能看出当年的宏伟气势。走进石窟,那精美的雕刻瞬间震撼了我们的心灵。佛塔上的壁画线条流畅而细腻,人物的衣袂随风飘动,仿佛能让人感受到那灵动的韵律。虽然在时光侵蚀下,壁画的色彩已褪去几分鲜艳,但从中依然能够分辨出当年的绚丽。其细腻的笔触既描绘出一个个生动的故事,又展现出古代工匠卓越的技艺与丰富的想象力。

望着精美绝伦的石窟,大家心中感慨万千。在这崎岖陡峭且人迹罕至的鲁班山深处,它们静静地沉睡了成百上千年,等待着被发现。而我们这群不畏艰难的普查队员,终于穿过重重困难,揭开了它们神秘的面纱。这些石窟不仅是精美的艺术品,更是历史的见证者,它们承载着武山的过去,诉说着古人的智慧与信仰。

此刻,望着远处波澜起伏的丹霞奇峰,大家尽情喊道:“我们做到了,我们的野外调查结束了,我们没有辜负使命!文物保护,我们一直在路上!”

回去的路上,灰头土脸的普查队员们,有的衣服破了,有的手臂伤了,还有的走起路来一瘸一拐,但却没有一个人说辛苦。而是回味着石窟的美,互相调侃着身上的“印记”又一次让大家对文物工作有了新的认识和感悟。

此次鲁班山石窟复查之旅,是一段充满挑战与收获的历程。让我们在艰难险阻中磨砺了意志,在探寻发现中收获了惊喜。那些被扯烂的衣服、被划伤的手臂,都成为了这段经历的“独特勋章”。而那精美绝伦的石窟,将永远铭刻在我们心中,激励着我们在文物普查与保护的道路上,继续坚定地走下去,从而让更多沉睡在历史长河中的瑰宝,绽放出它们应有的光芒。

(郭冰凌)