在记忆的褶皱里寻找故乡的轮廓

——读温小牛文学作品集《清水纪事》 □ 白尚礼

天水日报

2025年07月12日

不久前,温小牛先生新作《清水纪事》付梓出版,并通过举办分享见面会与读者零距离相遇。当我第一时间阅读这本集子时,扑面而来的不单是纸笺的墨香,而是感受到一股浓烈的文化与人文气息。

这部作品以八个小辑、二百余篇文章、二十多万文字的结集,囊括了散文、诗歌、游记、剧本、札记、碑文、文论、序评等体裁,用其体量庞大、情感厚实、史籍丰富的笔墨,对生活经历中所见、所思、所想、所感的情、景、地、物等素材融合交织,并以其恣意随性、信手拈来、落纸成章的写作风格,构成了文学与文化镶嵌照应、不拘一格的叙事质地,为我们保存了一份珍贵的记忆档案。它不仅是关于一个地方民风民俗、地缘文史的记录,更是一种对正在淡化的文化方式的深情回眸与热情关切。

《清水纪事》最让人钦佩、感动的地方,在于它构建了一个细碎的“记忆地理学”。作者笔下的家乡清水不是抽象的文学背景,而是有着清晰经纬度的文化坐标。与此同时,这些文字也不是单纯的人文景物描写,而是记忆的“密码符号”,通过用文字测绘的这份“地图”,唤醒了一个可供精神返乡的地理空间,也让清水这个地名,成为一个具有普遍意义的文学原乡,读者可以在这些文字中找到记忆中的“那个地方”——故乡。

作为一位作家、文化学者,作者心系清水,心系家乡,牵挂的永远是生他、养他、成就他的那片故土。天水作为古丝绸之路上的重镇,历史上就是多种文化的交汇点,《清水纪事》中的文字恰好体现了这种文化交融,其叙事风格本身就是一种文化“混血”的产物,既有西部文化的粗粝感,又有传统文学的韵味;既不同于完全文学手法的写作,也不同于那种抽离文史特点的“汉语”写作,让地域特色与普遍可读性共存于文本之中。

《清水纪事》的书名用“纪事”而非“记事”,暗示这不是简单的记录,而是有个人选择的、带有人文关怀的叙述。正如作者在《后记》里表达的:“取名《清水纪事》,原是一种发自内心的家国情怀的表述;该书集中了八大类文本内容,按今天的文本界定可属文史类,按传统的文本界定又属文化类,因以文学为主,所以加了副标题‘文学作品集’。”但无论何种定位,“文字是生命延续的载体,哪怕就是一堆文字垃圾,而对自己来说,则敝帚自珍,毕竟是用过心的(《后记》语)”。其实,他的文字带给读者的阅读感受,告诉我们:真正的文化复兴不仅是经济的、物质的,更是社会的、精神的。也许未来有一天,清水县境内那几条名叫牛头、葫芦、长沟、渭水的河流,或许终将改道,但河流冲刷出的河床,将永远承载着一个地方的人情世故、地理文化和集体记忆。

纵观此书,那些“以小见大”的人文故事依然在脑海中盘旋。作者用他的文字证明,文字或许是最有效的记忆容器,能够保存那些即将消失的地理文化与情感建构,其文本价值不仅在于它记录了一个具体的地方、一些宽泛的文化,还在于它是一部关于文化与历史、乡土与记忆的沉思录,更在于它展示了一种面对记忆的态度。在城市化进程不可逆转的今天,文化记忆面临着被简化为怀旧符号的危险:我们要在文学的记忆里、文化的传承中,承认失落,但拒绝遗忘;面对变化,但保存根脉。

对于读者而言,这本书既是一面映照过去的镜子,也是一盏照亮未来的灯,提醒我们记住自己从何处来,该向何处去,犹如清水河(牛头河)蕴藏着无穷的生命力量,生生不息,滋养人心,久而弥坚。

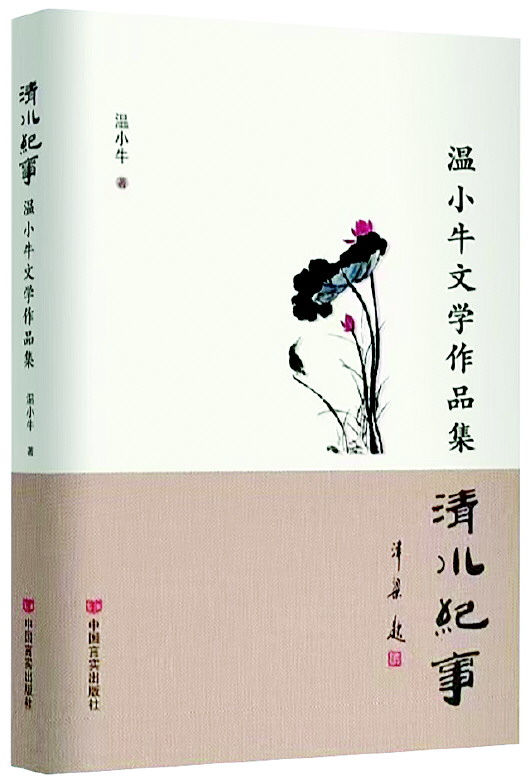

书名:《清水纪事》

作者:温小牛 著

出版:中国言实出版社出版