流浪者的温暖之

天水晚报

2020年11月30日

记

1

临时之家

者

情暖求助者

3

寒冬送温暖

体

这个冬天不再冷

验

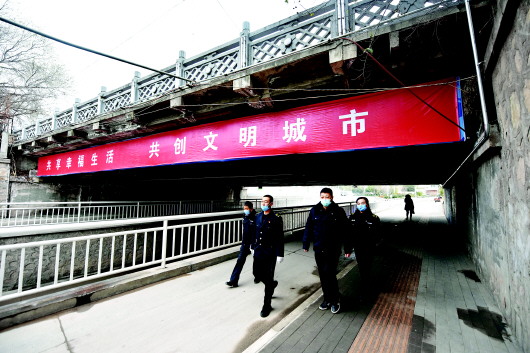

天水火车站巡查

救助巡查队到天水焦化厂垃圾点现场救助流浪者

桥洞下巡查

在市二院对面,为流浪者送去棉被

凌晨3点,救助流浪者

2

千里之外

我们送你回家

□新天水·天水晚报 记者李旺旺

“虽然我们来自不同的地方,在心中却有同样的企盼。用真心去交换你的纯真笑容,用热情让冷漠变温暖。”一首《生命因爱而精彩》,唱出了多少救助人的心声。

市救助管理站始设于1958年3月,综合楼内有业务区、办公区、未成年人救助区,设有接待室、安保室、隔离室、医务室、活动室、心理咨询室、宣泄室等功能室。承担秦州、麦积两区街面流浪乞讨人员的巡查、劝导和救助工作,及全市和本省部分地区流浪乞讨人员的中转、接领和送返工作。年均救助各类人员达2000人次。

走进市救助管理站,每个房间都有地暖,被褥干净整洁,设有专用餐厅,方便求助人员住宿、用餐。目前,站内有1名无法查明身份信息的滞留人员,工作人员正在协调安置。

这名被救助者是一位聋哑人,不会写字,沟通困难,无法得知他本人有效基本信息。救助巡查队队长李治荣告诉记者:“为方便开展工作和填写信息,我们站暂时给他取名叫‘王学义’。”

又聋又哑的“王学义”,双腿截肢,行动不便,只能坐着简易滑板车,靠双手拄着短木棍前行,吃住行都需要救助站工作人员帮助。当天早上上班后,李治荣看到“王学义”蓬头垢面,脏乱不堪,便用手语简单和他沟通后,拿来单位的理发工具,在记者的帮助下,开始修剪“王学义”的头发。“王学义”看到自己的头发被剪短,双手竖起了大拇指,表示对我们感谢。

“被救助的流浪乞讨者中,有些是残疾、患病或不能自理的人,我们不仅要照顾他们的吃住行、更换衣服、洗澡,有病的还要给他们买药,带他们去就医。”李治荣说。

屋外,天寒地冻,而这里,温暖如春。

以前救助站被救助者太多时,晚上值班人员要特别留意他们,因为住在一起的流浪乞讨者极易发生矛盾吵闹、甚至打架。

2014年冬天,外地救助管理站送来一位甘谷县离家出走的老人,老人80多岁,患有精神疾病,在外流浪多时。被送到天水救助管理站后老人不愿意受约束,拿起随身携带的尼龙袋(里面装有一个“马扎子”),乱打乱撞,还趁工作人员不注意跑到站外的天水机场的跑道上。之后站里联系到老人的家人,工作人员才将老人送回甘谷县家中。李治荣回忆道:“那次我的头被老人的‘马扎子’打了一个包,那个包至今还留在头上。”

“跑站”是令救助站最头疼的问题之一。“跑站”就是把流浪当生活,把乞讨当职业。因为常年流浪乞讨,“跑站”者会经常到当地救助站要钱要物,更有甚者提出无理要求。“如果不给予救助,他们就在救助站里闹,甚至毁坏公物。”市救助管理站副站长盛永超说,遇到这种情况,站里只有报警,被损毁的公物也是由站里出资维修。

据介绍,市救助管理站的受助人员大多会被送回家,一些患有精神疾病、重大疾病或残疾人等特殊人员,会被送到医院救治,或被送到社会福利院、儿童福利院。今年上半年,市救助管理站共开展人脸识别75人次,发布寻亲公告4次,其中,通过人脸识别寻亲成功4人,通过公安机关采集DNA寻亲成功2人。

一座城市的“温度”,取决于关注弱势群体“底线”的高度。救助管理站作为非常重要的民生保障机构,履行着接收社会流浪乞讨人群,帮他们找亲人、送他们回到家的职责,也守住了社会弱势群体基本生存保障的最后一道防线。

近年来,我市全力优化救助管理工作,不断提升服务水平,为每一位救助对象在危难时刻送去希望,让每一位受助者在绝境中拥有一根救命稻草。在市救助管理站,工作人员不仅要照顾那些生活不能自理的被救助者,还要劝导那些习惯了流浪生活的人回家。

近日,随着气温不断下降,市救助管理站开展了“寒冬送温暖”行动。11月24日,记者走进天水市救助站,跟随救助队队长李治荣,体验见证了救助站工作人员平凡而充满温情的救助工作。

“冷不冷?”老人点点头。

“叫什么名字?”老人摇摇头。

“家在哪里?”老人依然摇摇头。

下午4点多,记者跟随李治荣等巡查人员,来到麦积区开展街面巡查时,在市二院对面,发现一位睡在台阶上的流浪乞讨者,巡查人员对流浪者进行了劝返并送给他一床棉被。

“这名流浪乞讨人员是我们的‘熟人’,我们曾多次以各种方式对他进行过救助,但屡救屡返,长期流浪在麦积区,在繁华街道乞讨,露宿街头。”李治荣对记者说。

近日,我市气温骤降,街上来来往往的行人都穿上了厚厚的棉衣。每年这个时候,市救助管理站工作人员都会驾驶救助专用车,装上被子、棉衣和食品,穿行于大街小巷,四处巡查,为流浪乞讨人员提供救助,做到兜底救助、零门槛救助。

记者跟随巡查人员,先后到天水火车站、银行自助取款区、城郊垃圾收集点、翠湖公园及桥梁涵洞等地进行了巡查。在市二院对面、天水焦化厂以东的垃圾收集点都发现了流浪乞讨者,巡查人员及时对他们进行了劝返,并送给他们棉鞋、棉被等御寒物品以及方便面食品。

“进入冬季,气温骤降,是街面流浪乞讨人员一年中最难熬的日子。”盛永超说,市救助管理站坚持常态化、制度化街面救助巡查机制,采取救助管理驻市值班和3个救助队轮流每日2次街面巡查、站内24小时值班的方式,持续规范开展街面救助巡查工作。

据记者了解,为保障流浪乞讨人员顺利过冬,市救助管理站积极开展了“寒冬送温暖”专项救助行动。在入冬前就提前采购了大批棉衣、棉被、大衣和方便面等救助物资,并加大重点区域巡查力度,在生活无着落的流浪者、乞讨人员可能露宿的建筑工地、城乡接合部、桥梁涵洞等地开展地毯式摸排,提高巡查频率,扩大巡查范围,确保重要地段无一遗漏。

街面巡查每天进行,四季如此。35℃以上,救助站人员顶着烈日,汗流浃背;0℃以下,他们脚踩积雪,寒风侵肌。

冷风中的一床棉被,雨雪里的一间暖屋,饥饿时的一碗热饭,窘迫时的一张车票……流浪乞讨人员总能在最需要帮助的时候,获得来自天水市救助管理站的一份关心、一份救助,物资虽少却可保他们温暖,房间虽小却可帮他们遮风挡雨。

“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间。”盛永超说,市救助管理站呼吁全社会一起行动起来,共同关注流浪乞讨人员,帮助他们安全过冬。

如果您发现流浪乞讨人员,请及时与天水市救助管理站联系,或者拨打救助热线电话0938—2616089。

家是温暖的,回家是幸福的。

“感谢你们送我回到老家,谢谢!”11月24日中午1点多,在市救助管理站,坐着一位被西宁市湘亚医院救护车送回的张永清老人,他不停地对西宁市救助管理总站的工作人员说着感谢。

62岁的张永清老人是秦州区平南镇松林村人,家中已无其他人,独自一人在西宁市从事环卫工作,近年来因年龄较大,体弱多病,迫于生计,流浪乞讨于西宁市。

不久前,张永清病倒在街头,被西宁市救助管理总站救助,送到医院后检查出老人患有肺癌。西宁市救助管理总站业务科科长许龙告诉记者:“我们联系了天水市救助管理站,决定把老人送回原籍天水。”

李治荣说,张永清老人家中无人,市救助管理站工作人员联系了平南镇政府,平南镇指派村委会前来办理了交接手续,村委会干部接到老人后,直接将其送到了秦州区救助管理站定点医院进行治疗。

救助离乡人员千里返乡,这样暖人的救助故事在救助管理站不胜枚举。市救助管理站副站长盛永超告诉记者,有些精神病患者以及无法交流的求助者,工作人员会及时在全国救助管理系统登记,并将信息上传至全国救助寻亲网,在地方媒体刊登寻亲公告,同时报请公安机关采集DNA、进行人脸识别比对,通过相貌、声音等线索进行人工甄别,切实提高救助寻亲成功率。

在市救助管理站,这些成功救助工作的背后,是所有工作人员的辛勤付出。

“为妥善安置好求助者,我们前期都会做大量的走访调查工作,让他们能成功找到亲属,早日回到家中。”李治荣说:“被救助人员身份无从可查时,也要确保让每位救助对象都能享受到居有所、食无忧的基本生活保障。无论通过怎样渠道,只要遇到生活无着落的人员,救助工作者都会责无旁贷承担起肩上的责任和使命。如果要返送还乡,不管路途多么遥远、护送工作是否艰难,工作人员都义无反顾踏上征程。这些年,新疆、四川、重庆、西宁、定西等地,处处都留下了天水市救助管理站工作人员的足迹。”

市救助管理站副站长盛永超还表示,流浪乞讨人员救助这项工作是一个系统工程,为加强救助工作,我市将建立一个职责明确、体系健全、救助及时的救助管理体系,用大爱为流浪人员撑起一个温暖的家。