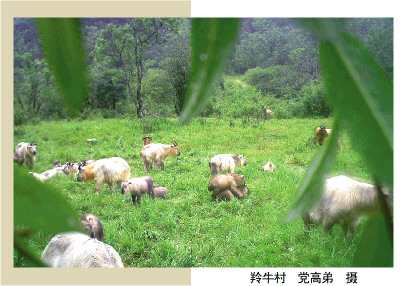

“羚牛村”见闻

天水晚报

2021年05月07日

□党高弟

羚牛 何鑫 摄

“羚牛村”者,陕西佛坪自然保护区光秃山之谓也。因其每年夏季,许多羚牛聚集于此,故而得名。GEF(全球环境基金)——中国自然保护区管理项目,自从1995年在佛坪自然保护区实施以来,从管理、科研、巡护监测、人员培训、社区共管等方面给保护区注入了新活力。尤其是监测项目的开展,促使我们更深入地了解保护区生物资源的消长规律。近几年我们通过每年在“羚牛村”持续监测,对这里的动物、植物的变化有了粗浅的认识。每天以日记而录。

秦岭羚牛体形高大雄健,颈部粗短,牵制前肢比家牛粗壮,蹄比家牛大些,体重约三四百公斤,体长两米左右,体色多样,有乳白、金黄或棕黄。它酷似家牛——粗大的犄角向侧后方扭曲,鼻部隆起;又有几分似羊——下颌长着一撮“山羊胡”,后尾夹着短粗的“羊尾巴”。

秦岭羚牛常栖居于海拔1500-3000米的高山密林中,喜群居,平常以家族为单位一起活动,而在每年的6-7月份,不同家族汇聚一起成大群,完成它们一年一度的“婚配盛典”。这时它们就活动于亚高山和高山草甸区域。公羚牛尽展所能以获得交配权,为此常有打斗发生。母羚牛则选其“佳偶”与其交配。其孕期为8-9个月,一胎一仔。由于羚牛深居简出,种群数量较少,人们对它的情况知之甚少。

一天早上,天晴。通过与老梁一行联系,得知他们在前两日直观到羚牛八群,极具诱惑力。老梁让小林今天到凉风垭接我,我说:别错过好天气,我一个人敢上来。

一大早收拾好三四十斤重的行囊,驱车于十时许就到了凉风垭。我爬上山坡没几步,就在保护区的2号界桩处遇见一头成体羚牛,从犄角形态和灰白色的体色判断这是一头母羚牛。还没有等我举起相机,就被它发现了,不由分说疾入林中。山脊上被羚牛新踩的“牛道”近乎马路,空气中弥漫着浓烈的羚牛体味——羊膻味,这足以证明它们已经聚集高山进行“婚配”。在海拔2250米处,又有六头羚牛在取食。此时我已经有些胆怯——唯恐被它们迎面顶滚。

到了3号界桩处,听到右前方有松华竹的踩动声,恐是羚牛,忙猫腰巡视竟是一只大熊猫——体色微显灰黄,体长约一米五左右,肚子鼓圆,步履迟缓,可能是只年老者。我来不及摔下行囊就端起相机,蹑手蹑脚尾随其后,待机按动快门。

我最初和它仅距七八之遥,不到五分钟距它就有二十米远了,加之竹密林深,我只能望其项背。刚到一块大石顶上,它就留下了一团粪便、一泡热尿。从粪便看是取食松花竹笋子的,其咬节有40毫米左右、咬碎程度较粗糙——肯定是只年龄偏大的大熊猫。沿山脊断断续续拉下两处五团粪便,在2400米海拔往上再没有发现它的痕迹。

正午十二点时分我就到了海拔2600米的营地,老梁和小林还没从光秃山回来。几声响雷,数滴小雨,一阵狂风,迫使他们下午四点钟就回到营地。

听他们讲,前一天在海拔2803米的大葱坪拍摄到了羚牛交配和小崽吃奶的照片,还观察到八只公羚牛追逐一母羚牛,但不是一哄而起,都是有次序的,结果只有一头公羚牛获得了交配资格,其他的则距其一段距离各行其是,但都不肯放弃自己的企图。

他们还观察到,一群十一只的亚成体群中没有大公羚牛。有意思的是在一个母羚牛群中,有两只大公羚牛在其中嗅了嗅几个母羚牛就离开了它们,估计这些母羚牛还没有发情。他们最近几天所观察到的大公羚牛均是单独活动。

晚上乌云密布,大风四起,难料明日的天气。

第二天,晴有阵雨。从海拔2600米的三个包营房到大葱坪沿主山脊(秦岭主脊的其中一段)巡护了一天。直观羚牛八只。

第三天,阴天大雾、阵雨。一场阵雨就将我们三人滞留在了营房,于是,就谈起了这几年山上的情况。

紫苞凤毛菊的花期较去年同期晚了一周,头花杜鹃的花期却提前了近一周;赤芍的花期也提前了。现在山上的牛虻很稀少,不像以往那样,铺天盖地似的,真正的原因一时难以说清,不仅仅是一种原因所致,还需不懈地深入研究下去。

第四天,大雨、大雾。大雨使我们不能出门,大雾使我们不能上山。

营地附近的林地上我发现,铜锤紫堇(俗称铜棒锤)较去年提前了,扭旋马先蒿的花期比去年约早一周,巴山冷杉的物候期与去年同步,新抽枝条已达5-10厘米,芽鳞已脱落。

第五天,暴雨间阴。凌晨时分,大雨猛作。房子漏雨了,只能挪铺应付。

我用脸盆测了一下降雨量,约有50-100毫米。下午四时,雨住无风云海涌,太阳朗照,万物生灵都鲜活了起来。

山谷间充斥着凝练的浓雾,山峰清晰地浮起来,湛蓝的天空祥云朵朵。小鸟掠过,留下一阵婉转的鸣叫。墨绿而挺拔的巴山冷杉林环抱着、湿漉漉的松花竹抚摸着我们,顿觉置身于蓬莱仙阁中。这就是自然之奇趣,难怪珍禽异兽都居于此间。

第六天,雾间多云。清晨,红云铺天。山谷和山坡上的羚牛已在叫吼,静谧的林间显得有几分惊心动魄。在海拔2550米的坡面上有大熊猫的新鲜竹笋粪便,是路过此地拉下的。我们准备在坡面上巡护,不料又下起了雨,便打道回府。

下午由陕西动物研究所的史老师带领三位台湾学者冒雨前来,一个个被淋成落汤鸡。

我们谈起了人为活动对动物的影响,在目前动物栖息地日益萎缩的情况下,人类的不慎行动都会对动物产生不良的影响。就拿三个包营房的修建来说便能窥其一斑。从二十世纪八十年代初期的棉帐篷、中期的摞木房,直到现在的精巧木屋,历时二十多年,一直在和羚牛争夺栖息地——水源。这里的海拔是2500米之多,坡陡谷狭,原始森林茂密,仅在此处有一汪山泉,直到海拔2000米左右才见流水,该处生息的动物,尤其是羚牛和大熊猫等大型动物只能在这里饮水。营房的修建地恰是水源跟前,截断了大型动物的取水途径。有人在此,羚牛就从别处前去饮水,人一离去它们就来此处饮水了。通过多年的观察,每年都有大量的羚牛来此活动。这告诉人们:只要人们不去危害动物,它们就能与人和平共处。

面对与人类休戚相关的大自然中的种种现象,我们绝不能去幻想,因为幻想对同一现象会产生无穷无尽的说法,如同远古时期人们对日食和月食的传说一样。只有科学才能为我们揭示那些神秘的自然现象,才能促进社会的真正进步。

动物志

本版特邀主持 花间

羚牛村 党高弟 摄