武山木梯寺石窟史料一则□成军鹏

天水晚报

2021年07月06日

1987年3月1日,《甘肃日报》第三六八期第四版刊发了一篇题为《武山木梯寺》的文章,作者马天彩,原文如下:

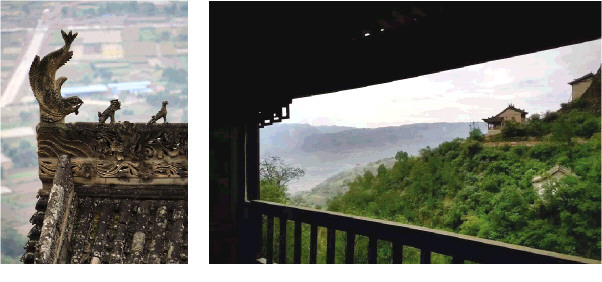

“在距武山县城西南35公里处的马力乡杨坪村境内,有一横跨九梁十沟的山巅寺院。寺院周围危崖绝壁,峡谷深邃,绿树环抱,北面仅有一铁门可通,整个寺院宛若一组精致的浮雕,嵌在万绿丛中,故名‘林寺’。又传旧时入寺,全靠绝壁处的木梯,人攀梯上,‘吱吱’作响,又名‘木梯寺’。

“木梯寺石窟开凿年代待考。据明代重建木梯寺碑载:木梯寺‘初建于汉,自汉讫唐,历代经营,内有十殿九洞二砖塔(二塔无迹可考)。最西有天然石佛一尊,较伏羌(今甘谷)大佛略小。’木梯寺石窟多次毁坏,多次重修。现存石窟18个,殿宇4座,内有各代塑像80余身,壁画234幅,面积2100平方米。

“木梯寺石窟均开凿于数10米高的山崖上,栉比相连,错落有致。塑像大部分为石胎泥塑,其中保存较好的有五号窟和七号窟。五号窟内有塑像11尊。主像为燃灯佛,其余塑像有如来、明王、文殊、普贤等,有浓厚的唐塑遗风。特别是燃灯佛身边的供养人,造型优美,两腿并立,如亭亭玉树;面带温情,如含羞少女;双手捧钵,如仙子临凡。窟内的护法牛主神,头戴书生帽,身着素净袍,紧束腰带,反握拳头,犹如一清秀风流书生怒斥作恶之人。

“七号窟略小于五号窟,内有塑像8尊。主佛为释迦牟尼,其余为两佛、一罗汉、四菩萨,其中菩萨造型最为生动,一腿盘坐在座上,一腿自然下伸,足踩莲蒂,身躯侧仰,举目凝视,恬静端庄,有触之即活之感。

“出木梯寺石窟,极目远眺,马力乡青房幽舍棋布,榜沙河蜿蜒明腻如带。置身于石窟胜地,面对秀丽景色,不禁为之陶醉、吟唱。”

在这篇公开刊载的文章中,作者首次指出了木梯寺石窟的地理位置、名称由来和现存窟龛、造像的数量,并提出木梯寺石窟开凿年代有待考究,简短介绍五、七号窟造像姿态,辨认出五号窟内塑像的尊名。她认为七号窟主尊为释迦牟尼佛,其余为两佛、一罗汉、四菩萨,并着重说明窟内菩萨生动恬静的形象。

这篇小文对木梯寺石窟的研究有着提纲挈领的作用,在木梯寺石窟年代考究方面提供了一份文献资料,对于木梯寺石窟初创年代的考究具有重要的意义。文章首次对五号窟、七号窟造像尊名进行了识别,对于研究两窟造像尊名具有指导性意义。该文结构合理,辞藻优美,将人之思绪引入千年古寺,领略木梯寺石窟的风貌,更走出木梯寺山门,极目远眺,将榜沙河的婉转、马力乡的青房幽舍尽收于眼底。

其实早在1981年,甘肃省文物考古研究所董玉祥先生等人便调查过木梯寺石窟。1987年,武山县文化馆臧志军先生等人再度调查木梯寺石窟,但均未发表任何相关资料。据资料显示,马女士于1983年开始文学创作。四年后,她写下了木梯寺石窟学术史上的首篇文章——《武山木梯寺》。

龙

城

旅

游