杨国胜:军旅作家的多彩生活

天水晚报

2021年07月22日

□杨岁虎

杨国胜在故乡出生40多天后,就随母亲投奔了远在千里之外的父亲。他的父亲在勘探队工作,居无定所,先后在内蒙古、陕西、山东、天津工作过,最后稳定在江苏省泰州市。

1977年,杨国胜高中毕业后入伍,圆了多年的当兵梦。坐火车、乘汽车,经过四天三夜的长途跋涉,从江苏省泰州市来到了四川省西昌市——凉山彝族自治州的州府所在地。“经过三个月的新兵训练,我被分配到了指控站,到了才知道,我们是指控站的第一批兵。在冕宁县泽远乡一个山沟沟的尽头,叫赶羊沟的地方就是我们的驻地。半山腰上,孤零零的两幢楼就是我们的营房。”

走进宿舍,没有床铺,每人一个棕垫,打地铺也要搞好内务卫生。没有食堂,在不宽的路中央,一个班的人蹲在地上围成一个圈吃饭,风一吹就会有沙子落到菜盆里,落到饭碗里,他们吐出沙子,继续吃。

没有床铺,没有枪架,大家动手上山砍木头,自己做。没有厕所,自己搭建;没有猪圈,自己砌筑;没有篮球场,自己平整。慢慢地,驻地的基础设施有点样子了。

“当了四年兵,入了党,获得五次连嘉奖。虽说我是发射卫星的航天人,可卫星是啥样子我都不知道,因为1984年1月,基地才发射了中国第一颗通信卫星。”杨国胜说。

1981年元月,杨国胜退伍回到泰州,在工厂当工人。1984年调到泰州机械局工作,任人武部长、保卫科长,一干就是20年。因工作成绩显著,杨国胜每年都被评为先进个人,1997年7月,他还被中共泰州市委、泰州市人民政府、泰州市军分区授予了“双拥模范”荣誉称号。

2002年9月,因工作需要,组织调动杨国胜到街道负责宣传工作。“从舞枪弄棒到舞文弄墨,对我来说是个不小的挑战。”但杨国胜二话没说就走马上任了。一切从头开始,学电脑、学摄影、学写作,向书本求教,向高手请教,向能人求助。在摄影和写作中寻找快乐,从每篇文章和每张图片中找到乐趣。“用痴迷和疯狂形容我当时的状态一点也不为过。每天背个相机到社区、下农村,跑遍了街道的每个角落。文章写得不好,就虚心向周围的同事请教,向单位的小年轻学习。不耻下问得到的是报刊杂志上发表的‘豆腐块’,是频频获奖的喜讯。从工作中我得到了快乐、幸福和愉悦。”经过努力,杨国胜每年都有一百多篇(幅)稿件和图片在国家、省级和当地的报刊杂志上发表,他的宣传工作成了一大亮点。

新闻稿件写多了,杨国胜开始琢磨着写散文。他把刻骨铭心的四年军旅生涯整理成文字,将生活中的奇闻趣事串成美丽的文章。从刚开始的平实记录到后来的有感而发,他的文章越写越有味,常在报刊上发表,杨国胜也被当地媒体誉为“军旅作家”。2016年,杨国胜加入了泰州市作协。

随着见报稿件的增多,杨国胜就动了出书的念头。他把自己发表的作品精选了一部分,2017年6月,24万字的《行思集》由团结出版社出版发行。2017年12月,杨国胜成为了江苏省作家协会会员。

同年杨国胜退休。“赋闲在家后,我更忙了。以写作、策划、摄像摄影为乐,以做公益为乐,生活充实而快乐。每年完成二十万字左右的文稿,制作各类视频十多个,帮助社区、单位策划活动等等,并担任某慈善联合会的监事,常年参加活动,累并快乐着。”杨国胜说。

“泡一杯香茶,放一曲音乐,随笔下的主人翁游五湖四海、逛天南海北;握一只相机,行一段路程,和大自然来个亲切交谈,倾诉心中的情感。指导在活动现场,行走在公益路上,让生活的色彩更加丰富——乐哉!悠哉!”这,就是杨国胜退休后的多彩的生活。

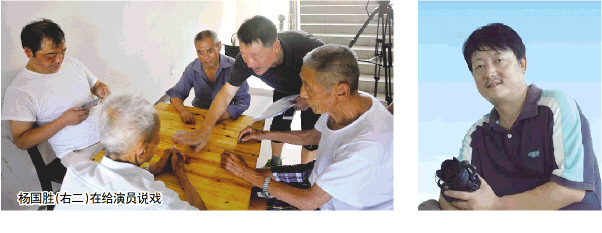

杨国胜(右二)在给演员说戏

风华志

“故乡很远,在甘肃省甘谷县一个名为蔺家店子的偏僻小山沟里;故乡很近,梦里常见。屈指一算,离开已经六十余载。”提起故乡甘谷县安远镇店子村,军旅作家杨国胜满眼都是深情。“无论我走到哪里,无论什么时候,我都会对别人说:我是甘肃人,我是甘谷人。因为甘肃人就是耿直、厚道、铮铮铁骨的标配。”