|

|

|

听刘雁翔老师讲天水

——读《走进天水》有感

天水日报

作者:

新闻 时间:2020年12月31日 来源:天水日报

我对精于庖厨的男人发自内心的服气。有一种同事很善于在你饥饿的时候给你讲他的厨艺,做一道面食或烹一道菜,从选材到配料,用何种刀法、大火还是文火,再到如何用某种特制的调料勾汁,讲的人巧舌如簧天花乱坠,听的人口舌生津喉头窜动。我常常既爱听又嫉妒,心里默默说一句“那是男人干的事吗”,然后立刻重回饥饿和佩服。天水有一道独有的著名小吃叫“呱呱”,在甘肃闻名遐迩,是用荞麦做成的凉粉状食物,刘雁翔教授在《走进天水》中介绍它的做法,从材质到水温、时长、手法不厌其详,光看他写料汁调配:“一碗入味呱呱所需的料汁:红油2勺、芝麻酱半勺、香油半勺、醋1勺半、酱油1勺、蒜泥汁1勺、糖半勺、盐半勺、芥末1勺。”我猜他要么是极爱吃“呱呱”所以愿意穷究事理的人,要么就是本来厨艺极精的人,总之都让我服气。

但别以为他就是个厨子,刘雁翔是天水师范学院兼爱文学的史学教授。我与他从未见过面,之前读过他的《杜甫秦州诗别解》,学问精深,文字平和,气度文雅,娓娓道来。不故作高深之势,有谦谦君子之风。刘雁翔教授愿意写这样一本给普通游客看的导游书,有点出乎我的意料,他写的《走进天水》有着浓厚的天水情,是大教授写的天水旅游指南和文化图谱,值得一看。

说实话,在甘肃旅游是一种神奇的体验。在河西走廊体验大漠戈壁的辽阔,想象刀剑鸣镝铁马冰河,大块吃肉大碗喝酒大快朵颐;在天水则是体验温婉娴雅古城来风,品黄酒喝浆水吃古道菜肴,看山水看寺庙看文气森严。一武一文尽显甘肃地域之辽阔,一动一静跨越历史厚重之大门。窥见一个真正的甘肃,这才是旅游的意义。

没去过天水不能算一个真正的甘肃人,去过天水但只是浮光掠影走马观花,也不算一个真正的旅游者。但这都不要紧,有刘雁翔教授的这本《走进天水》,你可以坐在书斋中畅游天水,听他给你讲天水的历史、文化、美食、建筑和山水。

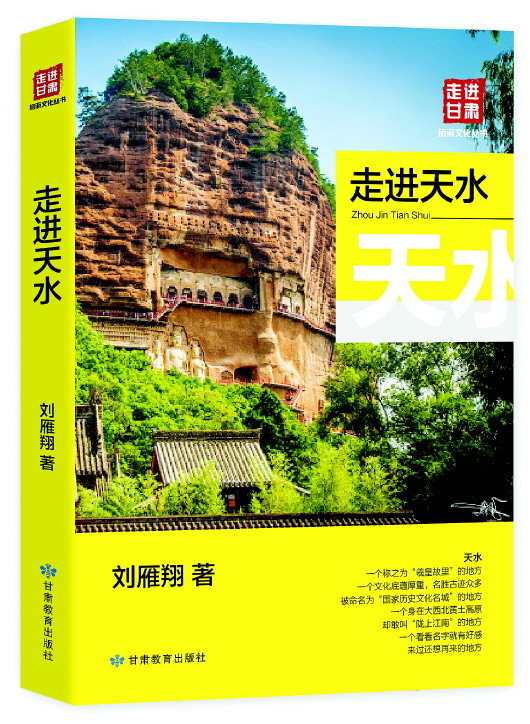

基于历史事实,基于正确的知识,将情感寄寓于语言之中,这是导游从业者或导游类图书的基本操守,《走进天水》这本书,就是一本有操守的导游书。天水有那么多真实存在的文化印迹,那座像麦草垛一样的麦积山,慈悲庄严的魏晋佛家雕像就是来自于历史深处的敬意,“东方维纳斯”不是靠吹嘘和依傍,它就是那么一段历史那么一群人留在甘肃的真实足迹。你到此一游来瞻仰,瞻仰的是千年以前的人事和精神。就像纵贯南北、横分左右的陇山,不要太多的语言,只要你愿意跨越愿意行走,你就能看到陇山左右的自然风貌和人文民俗的巨大不同。麦积山只是巍巍陇山名胜古迹的众多遗存之一,陇山在天水境内蜿蜒而东,各县区都有依山而建的寺庙道观,山因之而灵,庙因之而胜,无声地彰显着天人合一的道理。

除了麦积山,天水伏羲庙也广为人知,从1988年开始就在这里举办一年一度的公祭伏羲大典,是海内外华人寻根问祖的信仰殿堂。院内有数棵树龄500年以上的老松树,高大坚挺,有一株已经倒伏,在铁杆的支撑下依然枝叶繁茂,令人惊奇。令人惊奇的不仅是松树的顽强,数百年不毁不伐显示的是天水人对祖宗对神灵的虔诚和敬畏。顽强的不仅是树,还有人心和文化。

其实我觉得胡家大院也是很值得去看的地方。胡家大院的官方名称是“胡氏民居”,是明代嘉靖年间天水籍乡贤胡来缙、胡忻父子的宅第,现在是一处民俗博物馆。我一直对古建筑有种特别的爱好,这里令人诧异的除了建筑本身,这座古宅院保存得也很完好。根据我的旅游经验,一个古城古镇古建筑保存完好的地方,一定是一个民风淳朴、文化根基深厚的地方,是一个贫富和谐、有敬畏心的地方。

刘雁翔教授的《走进天水》虽然是一本导游类图书,但书里满是文人的儒雅,看这本书好像是和一位深藏不露的热心人同行,在天水的一街一巷里听他似乎并不经意的讲解,这儿一棵树,那儿一块碑,你想知道的都在他的脑子里,都在他的语言中。书中介绍景点路线和开放时间,也介绍特色饭馆和住宿宾馆,但都是那么文雅和谦和,没有一般导游文字的那种摊贩式的煽情吆喝。

我要表扬这本书的责任编辑刘正东,他很好地掌握和设计了这本书的阅读节奏和图文版式,开本选择也很适合游客携带。我很欣慰,一本优秀的图书本来就应该是作者和编辑共同创造的。

读完这本书,我有与刘雁翔教授谋面的冲动。忽然又想起杨绛说的那个小故事,她说有一次钱钟书在电话里对一位求见他的英国女士说:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,又何必认识那下蛋的母鸡呢?”但如果刘雁翔教授不拒我于门外,我愿意约三两好友,一起登门造访。

但愿如此,那就约起。我陪你去,听刘雁翔老师讲天水。

|

|

|