玉泉观印象及一副对联的念想 (中篇)

天水日报

作者:秉俊

新闻 时间:2021年06月16日 来源:天水日报

□ 秉俊

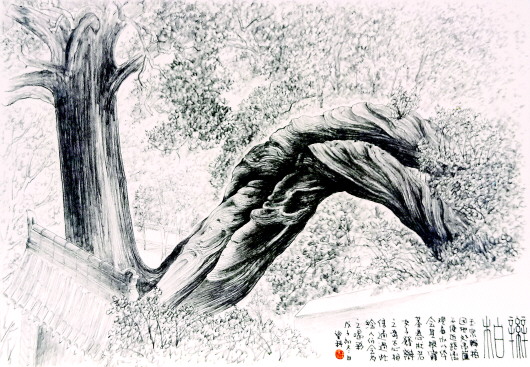

古树名木是玉泉观的又一个特色。“树绕泉亭,檐楹蔽映”,形象地描绘出玉泉美景。这里五百年以上古木有数十株,其中有几株千年以上的。玉泉观的树主要是侧柏,还有国槐等。天水多古柏,参观伏羲庙和南郭寺等景观时,当地人会提醒来宾从一些角度仰视,只见虬枝盘曲,引发遐想无限。而玉泉观的侧柏,有的就长在崖壁之上,随便一个角度看上去都如飞龙在天,充满灵气仙气。还有著名的“辫柏”“夫妻槐”,令人赞不绝口。在玉泉观面对千年老树,想到人们常说的十年树木、百年树人,难免感叹,换个视角,树还在这里,人在何处?

玉泉观的碑碣主要出自元明清。历代碑刻57方,其中元明清52方,还有元代石碣11方。元大德年间的《创建玉泉观记》上记载,“秦州玉泉观在州西二里北山岗林间,全真师梁志通所建”。道流四面碑(元之褒封制词),是元代四方形碑石,碑身高近1.6米,通高2米多,四面均宽半米左右。特别值得关注赵孟頫草书诗碑四块,碑高1.8米,分别书写李白、韦应物、王安石和一不知作者的四首五言诗,明代所刻,列于观内碑廊。赵孟頫在书法上的成就极高,其楷书与颜、柳、欧并称,马一浮先生诗赞曰:“分书篆籀草真行,万种风姿万种情。松雪清高天有论,鸥波亭下玉波横。”诗碑之珍贵无须赘言。

元代8方石碣,砌于玉泉井口。玉泉井又称“八卦井”,被当地群众传为洗目疗疾的“明眼泉”,名泉“洗眼”的说法在全国到处都有,见闻广博者大可忽略不计。玉皇阁前廊基上镶嵌了30多方元代砖雕,这种保护加陈列方式,体现了修复者的见识和水平,由此可窥天水人杰地灵,民间文化能人众多之一斑。

玉泉观的牌匾原物多遗失,现主要有两类:一是集历代名家墨迹的,一是近现代大家所书。集米芾书法的“玉泉观”,集赵孟頫书法的“两河胜景”,集王羲之书法的“仙路飞桥”,集颜真卿书法的“层峦叠翠”,还有集郭沫若书法的“陆海虚舟”等。参观者多被53级台阶上的“天上人间”玉皇阁牌楼所震撼。天上人间,在台阶下仰望似遥不可及,如若上了台阶,人间天上便在一步之间。所谓信众求仙,文人悟道。人们亦步亦趋拾级而上,站在天上人间临界处,为世俗功名所累者,顿悟:“石火光中争长竟短,几何光阴?蜗牛角上较雌论雄,许大世界。”可惜人们往往一转身又颠颠忙于“蜗角虚名,蝇头微利”。53级台阶,源于尹喜迎接老子往前跑了53步的传说,含登道求仙之意。尹喜是天水人,因遇老子授其五千言《道德经》名载青史。

玉泉观有一些传说。我一直对许多景区的所谓传说不以为然,牵强附会姑且不论,市俗气和功利心往往大煞风景。玉泉观的传说则不然,不俗,有出处,与道家和道教文化一致,有的是道观普遍适用的,有的地方特色浓厚。道教与作为哲学思想的道家原本不是一回事,却又不可截然分开。道教在中国影响之大之广泛,一如鲁迅先生所说,“中国文化的根柢全在道教……以此读史,有许多问题可迎刃而解。”理解先生之言,需先了解他所处的时代背景和说此之语境。虽然任何对过去的解读都免不了加入当下的元素,但“语境”是我们始终不可忽视的。有人不理解中学语文教学强调介绍时代背景,这是一种思想方法和思维方式的训练,对学生而言终身受益。目下常见以今人之见揣古人之识的情况,更有甚者,面对跨文明“语境”的交流,要么自弹自唱不考虑受众的文化背景,要么以自己的尺度简单思维随意评判他国他人,造成一些不该有的误解和矛盾。每每遇到这种情况,我就感叹,有的人似乎没有经过中学语文训练,至少是上课不用心听讲的学生。

我小学三年级时,随父亲工作调动全家搬到天水,1978年高中毕业赶上恢复高考,国家招生政策的重大调整改变了我们本来已经做好准备下乡插队的命运。考上大学在外学习四年后又回天水工作,先后在天水生活了13年,这是我的成长地,我的第二故乡。上大学前,只在1973年左右随部队组织家属去过一次麦积山。依稀记得乘坐部队大卡车一路颠簸,所见麦积山当时还是木质栈道,尚未修缮。参加工作以后,曾经三上玉泉观,每次都留下深刻印象,都有新的感悟和收获。最让人念念不忘的,还是一副对联。

初见对联是1985年春陪父亲去玉泉观。当时经过地方政府三四年时间的修缮,玉泉观正式对群众开放。家属院的人春节几天互相提醒,初九去朝观啊。院子里大多是外地人,都是听别人说天水有这个风俗。那个春节,母亲身体不好,走不动路,她督促父亲和我去看看热闹。父亲刚准备退居二线,我整个假期都在看书或者备课,经不住母亲的唠叨,便有了第一次陪父亲出门看风景体验当地风俗,由此产生了和一副对联几十年的绵长情结。

我们沿新华路,经过我小学五年级上过一个学期的新华门小学,不远便是柏树巷。此处以柏树命名可见其特色,玉泉观的山门便从柏树巷进。一路上人们不断汇聚,很快形成浩浩荡荡的洪流。进山门后,被后浪簇拥着,基本不能停下来仔细观赏。匆匆一瞥,一副对联令人心头一震,来不及记录,就被人流裹挟着往前走。一路经过的殿宇,我多是跟着父亲都从旁边走过,避开了众多烧香磕头的人群。父亲初中毕业参加志愿军,从军大半生,他对组织的信仰唯一而坚定。父亲把军人服从命令的职业素养和无论什么情况下都无条件服从组织的朴素信念带给我们全家人,再加上他和母亲“宁天下人负我,我亦不负天下人”,与人为善的人生观、价值观,成为融入我们姐弟血液的基因和本色。每当我“代表组织”说话做事时,我信奉的原则都源于父亲的言传身教,群众信仰组织,代表“组织”的人自当无愧于群众。

我知道父亲不会随大流去拜佛求仙,我自忖自己去年已经加入组织,有些事虽然还不甚明了,但对自己不能和普通老百姓一样讲迷信是清醒的,脑海中不由出现那副没有完整记录下来的对联,默默对自己说“不拜何妨”。

后来回想,一个二十多岁的年轻人,虽然以唯物论和无神论者自居,但对于世界和生命的认识还远远不够成熟。能够以科学态度认识宗教现象,客观理性看待别人烧香拜佛,已经是数年之后的事了。在这个时期,打开国门对外开放,与之相应国内各种民俗活动如雨后春笋般迅速生长。

前些年去过一次甘谷县,甘谷为华夏县制肇始之地,有华夏第一县之美誉,《史记》中记载春秋时秦建冀县即甘谷。甘谷有尚武之风,出过很多历史名人,三国名将姜维就是甘谷人。当时看到一个新修的景区神仙洞,颇有些意外。同行者笑着问当地的领导,费这么大的劲,修这个干什么,群众捐款投入的资金什么时候才能收回来啊。他们的回答是,再过一两百年,这个就是留给子孙的文物。君不见那个什么,有的三五百年,有的不就是一两百年前的东西吗。当时众人一起哈哈大笑,一笑之后再想想,似乎真的就是那么一回事。

马克思曾说过人类掌握世界的四种方式,哲学的、宗教的、实践的、艺术的。宗教现象是一种人类社会文化现象,也是研究社会历史文化绕不过去的一个坎。宗教的本质是对超自然力的信仰,一般来说,它有社会整合功能和控制功能以及对社会群体及个体的心理调适功能。各种宗教及其流派,和各种理论一样,无一不是对世界和生命的解读。各门各派从不同视角看世界,每家以不同认识论和方法论支撑着各自的认识,不可避免都要受到时代的历史的认识水平和技术手段的局限。我不由想到盲人摸象的感受,结果都是真实的,却也只是局部的片面的,或许大家汇集起来,便成了完整的世界。如果有人没摸到大象,摸的是一棵树、一方石头,或者一块冰,甚至只感受到一缕风、几滴雨,那就另当别论了。

现在世界各地对宗教信众的统计口径似乎过于宽泛,查了几种辞书,《辞海》中的“信仰”是,对某种宗教或某种主义极度信服和尊重,并以之为行动的准则。《词源》中的“信仰”指“信服尊重”。《简明不列颠百科全书》“信仰”词条,指在无充分的理智认识足以保证一个命题为真实的情况下,就对它予以接受或同意的一种心理状态。信仰显然是一种由内省产生的现象,它或者是一种智力的判断或者如休姆所主张的,是有别于怀疑感觉的一种特殊感觉。

我用的这几种辞书,都是当年任教时所购的老版本。《辞海》(1979版)缩印本,1980年8月第一版,22.20元。《词源》四卷精装本,商务印书馆,1979年7月修订版,每册5.7元。“出版说明”介绍,《词源》的编纂始于1908年(清光绪三十四年),1915年以甲乙丙丁戊五种版式出版。这两种辞书花了我大学毕业转正定级月工资的八成左右。中国大百科全书出版社10卷本《百科全书》,第一册1985年6月出版,第10册次年8月出版,每册28.6元。当时工资好像涨了一些,还是觉得太贵,在父亲资助下才决心购买。三大辞书的解释,与我们常说的信仰比较,似乎缺少了我们宣誓为之奋斗终身不惜牺牲一切的力度和决心。

借刚学完一个游记单元的热度,带学生到玉泉观,移步换景,我一路上以强烈的现场感启发引导。学生们观察仔细,记录充分,思绪放开,感受良多。这次同学们写的作文普遍很好,一改以往苍白、干巴巴、言之无物的毛病,很多都够达到发表的水平。可惜当时没有渠道和资源,留下几分遗憾。曾辅导一个学生的作文参加比赛在市里获奖,地方电台播出,激励了许多同学学习语文的热情。我有一次翻出当年的教学笔记,回看这次教改实践。笔记中提示了写游记的一般要求之后,还有游记要写出漫步的感觉,登山则情满于山,观海则情溢于海。学生写作文可以模仿,从模仿入手,但要有变化和新意。要打通山川地理时空,与古人前贤交流等等。布置的作业是写一篇游记作文,以及在学过的课文或课外读物中,找出符合下列要求的例句并在写作文时仿写:把见闻与感受结合起来,带着浓浓的感受写见闻;把记录和扩展结合起来,将一些游览说明和解说写进文章,有其他补充材料更好,增加文章的厚度;把口语和诗文结合起来,恰到好处引用诗文增添文采;把自己和别人结合起来,不仅写个人记游,还包括同伴和其他游人的反应,互相之间的交流;把眼前所见和联想结合起来,不局限于目光所及,要胸怀祖国、放眼世界、展望未来。

(本文原发于2021年第2期《大家》)

风 物 志

■ 《辫柏奇特》(素描) 杨望科 作