“我要逢山开路遇水架桥”

——探访甘肃公路博物馆

天水日报

作者:韩蕾

新闻 时间:2021年07月27日 来源:天水日报

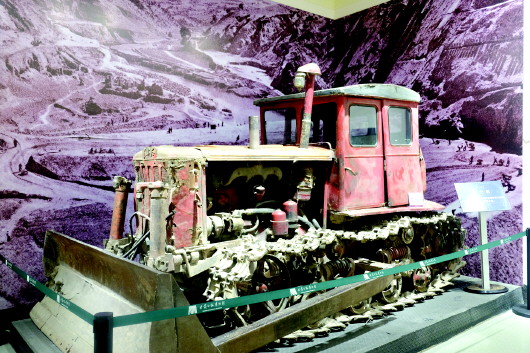

“周总理送我们一辆东方红推土机”

在甘肃公路博物馆,一台陈旧的红色推土机被称为镇馆之宝,它是1971年4月周恩来总理赠送给安西公路段十工道班的东方红75型推土机。推土机的旁边是周恩来总理的雕塑,背后一张放大的1971年5月8日的《甘肃日报》,用近乎二分之一版面详细报道了十工道班落实毛主席《五·七指示》的事迹。

20世纪60年代中期,在瓜州通往敦煌的安敦公路20公里处,有一个十工道班。这个道班的16名工人养护着39公里公路,且年年好路率都在99%以上。

“当时我国正处于经济困难时期,十工道班的养路工人在精心养好公路的同时,还要在附近开荒种地。至1970年,道班累计开荒土地270多亩,年收获粮食2万余公斤,取得了养路种地双丰收。”甘肃公路博物馆讲解员王燕说,“1971年4月,十工道班被评为先进集体,班长张富贵作为代表参加了全国工交工作会议。当周总理得知十工道班在一无牲畜、二无农具的条件下艰苦创业的事迹后,亲自安排赠送了一台东方红75型推土机。”

“周总理送推土机这件事一直激励着大家,很长时间大家都很振奋。”据王燕介绍,1994年1月,在周恩来总理逝世18周年之际,酒泉公路总段在安西公路段十工道班小院内,修建了一个简陋而朴素的十工陈列馆。2003年9月,随着安敦公路的改建,十工陈列馆搬迁至酒泉公路总段双塔农场,更名为酒泉公路陈列馆。2015年11月,甘肃省公路管理局依托酒泉公路陈列馆建设了甘肃公路博物馆,东方红75型推土机也妥善安置在了新修的博物馆内。

克服艰苦条件 保证公路畅通

祁连山下,一个头戴羊皮帽的男人,手里挥舞着鞭子,驾着四头毛驴,在砂砾路上缓慢行驶……甘肃公路博物馆的一个角落,生动还原了20世纪六七十年代甘肃养路工人用毛驴刮路车养护公路的场景。

20世纪60年代,酒泉地区的道路大多是砂砾路,坑槽、搓板等问题常见,通行条件差。毛驴刮路车是当时养路工人经常使用的道路养护工具。

甘肃公路博物馆馆长黄生斌刚参加工作的时候,由于身体比较瘦弱,班长照顾他,让他赶“毛驴刮路车”刮路。“班长把鞭子交给我后,一句话不说就让我上路。我拿着鞭子不知所措,问班长往哪里走,什么时候回?班长撂下一句‘驴知道’就走了。”黄生斌说,“我以为班长在骂我,也不敢多问,心里装着一肚子疑问上路了。”

虽然黄生斌是新职工,但毛驴却是“老职工”。一路上,毛驴拉着刮路车沿着公路匀速前进,到一块道班分界碑前就会返回。“很神奇,到了道班门口时,太阳刚好下山,我才明白,班长所说‘驴知道’的真正含意。”

回忆起初上班的日子,黄生斌很感慨:“当时的养护条件很差,基本没有机械,每隔15公里就有一个道班房。道班房没有电,用的都是煤油灯,我们的鼻孔经常黑黝黝的。公路修到哪儿,我们就走到哪儿,有时候没有房子,就住在地窝子里,被人们称为‘1079部队’。”

什么是“1079部队”?黄生斌说,“1”代表扁担,“0”代表箩筐,“7”代表洋镐,“9”代表铁锹。养路工人每天扛着铁锹、洋镐,步行养路,渴了喝凉水,饿了啃干馍,困了睡麦草,依靠最原始的工具,保证了公路畅通。

称铁锹考核 烈火拌沥青

一张照片就是一段历史的印证。在甘肃公路博物馆里,一张拍摄于20世纪60年代的黑白照片格外引人注目:一个人拿着一杆秤正在称一把铁锹,一群人围着他,聚精会神地盯着秤砣。

“这张照片记录了20世纪60年代甘肃公路职工用称铁锹的方式进行绩效考核的事情。当时,养路工人的工作强度非常大,没有好的养护工具,也没有好的考核方法,每天干了多少活,不去现场看很难计算。由于养护公路大多是用铁锹,所以大家就想出了用称铁锹的方法来计算每天的工作量,在出工前称一下铁锹,收工后再称称,谁的铁锹磨损量大,就证明谁干的活多。”黄生斌说。“那时候养护公路用的铁锹不是普通铁锹,铁皮厚达1厘米。即使这样,一把新的铁锹,也用不了多久就磨坏了。”

甘肃公路博物馆还有一个角落,生动还原了20世纪八九十年代公路养护职工在炒盘上拌制沥青混合料的艰苦劳动场面:晴空万里的夏天,几个工人在炒盘上拌制沥青混合料,炒盘下烈火熏熏,滚烫的沥青“呲呲”冒着白烟。

“拌制沥青混合料是养路作业中最累的活,常常在夏季进行,天气越热工人们越忙。工人要在炎炎夏日,站在炒盘上快速翻拌沥青混合料,还必须穿上厚厚的衣服和翻毛皮鞋,防止沥青溅出来烫着自己。”王燕介绍说。

铭记历史 走向未来

甘肃是中国交通文化的重要发祥地,有记载的古道达30余条,闻名遐迩的丝绸之路穿省而过。新中国成立以来,甘肃公路人积极适应特殊的自然环境和地理条件,战天斗地,艰苦奋斗,变天堑为通途。

据了解,新中国成立之初,全省仅有公路34条、5100多公里,实际能通行汽车的只有3200多公里。从20世纪50年代开始,在国家统一规划和建设下,甘肃公路得到稳步发展。至2020年底,我省公路总里程达15.5957万公里(不含自然村组路),其中国家高速公路达4183公里,确保了人民群众走得了、走得好、走得舒心。

光阴流逝不舍昼夜,时代大潮浩浩荡荡,只有铭记走过的路,才能走好未来的路。甘肃公路博物馆是甘肃交通事业发展壮大的历史缩影,是甘肃公路人艰苦创业的壮阔画卷,见证着甘肃交通发展的沧桑历程。

走进甘肃公路博物馆,看看过去,想想未来,这里不仅有老物件,还有新事物,这里的“两路”精神、“八棵树”精神,值得我们永远铭记。

(酒泉日报全媒体记者韩蕾 见习记者李晓艳)

给我一把利斧

我要逢山开路,遇水架桥

让闭塞的山野传出歌声

让荒凉的戈壁开出鲜花

曾经的泥腿子不再叹息

挡路的泥石流不再猖狂

蜿蜒的山路缩短你我的距离

伸手就能够着蓝天

……

今年3月,酒泉市作家协会会员朱玲玲来到甘肃公路博物馆参观,被甘肃公路人逢山开路、遇水架桥的精神打动,即兴创作了组诗《筑路者之歌》。

陈旧的独轮车、东方红推土机、毛驴刮路车、公路职工羊皮褂子……甘肃公路博物馆位于酒泉市肃州区,作为全国首家公路专题博物馆,通过大量的实物展品、文献资料、图片影像、场景复原,全方位展示了甘肃公路的发展历程、辉煌成就。自2016年9月建成开馆以来,甘肃公路博物馆已接待各类社会团体310个,参观人数6万余人。

东方红75型推土机