一部承载乡愁与文化温度的文学纪行

——读温小牛文学作品集《清水纪事》有感

天水日报

作者:故乡 的书

新闻 时间:2025年08月23日 来源:天水日报

□ 张蕙

在当下这个信息爆炸、节奏飞快的时代,人们的阅读往往趋于碎片化,匆匆掠过一篇篇“速食”文章,却很少停下来,静心聆听一段土地的呼吸,感受一方水土的温度。《清水纪事》正是在这样的背景下显得格外珍贵,温小牛以清水为精神原点,用散文、诗歌、游记等多种文学形式,书写了这座小城的自然之美、人情之暖和历史之深,构筑起一部饱含乡愁、文化与生命思考的文学纪行。

在《清水纪事》中,温小牛以深情的笔触描绘了清水的山川、河流与村庄。从牛头河的潺潺水声,到葫芦山的巍峨轮廓,从田野的四季更迭,到街巷的晨暮烟火,这些地理元素不只是风景,更承载着作者的记忆密码,仔细读来,你能感受到泥土的气息和风的方向。清水不是抽象的地名,而是一片可以行走、可以闻到麦香、可以听见黄昏犬吠的土地,这种对地理细节的捕捉,使得书中场景如画卷般徐徐展开。书中也有对乡人形象的刻画,比如淳朴的农民、精于手艺的匠人、坚守岗位的教师、热情好客的邻里,这些人物既是清水的“人文坐标”,也是作者精神血脉的一部分,通过他们的故事,读者能看到生活的质朴与坚韧,体会到一种缓慢而厚重的生命节奏。温小牛并不回避生活的艰辛,但他的笔触总能在平凡与苦涩之中提炼出温暖与力量,这种处理方式,使作品带有明显的抒情美学特质,那就是它不是冷峻的记录,而是有温度的回望。除了个人的生活记忆,《清水纪事》还穿插了对清水历史、民俗与文化的回顾,无论是节日的由来、庙会的热闹,还是民间故事的流传,都被赋予了叙述空间。这些篇章不仅唤醒了作者的文化乡愁,也让读者得以窥见一方水土在时间长河中的沉淀与流变。

乡愁是《清水纪事》的底色。温小牛的文字始终带着一种回望的姿态,无论是在写风物还是写人物,背后都有一条隐形的情感纽带,那是对童年、故土、亲人的怀念,这种乡愁不是矫情的哀叹,而是带着温度与力量的守望,提醒我们不要遗忘自己的来处。在城市化浪潮席卷之下,许多地方文化正在悄然消失,温小牛的书写,正是一次文化的自我保存,他不仅记录了地方的地理与民俗,还注重挖掘其背后的精神内涵,如人与自然的和谐、邻里之间的互助、生活节奏的从容,这种文字,不只是怀旧,更是一种文化自觉。《清水纪事》让人看到,即便在最普通的日子里,也存在诗意与美感,春播秋收的农事、村口的闲谈、雨后的小径,这些场景虽然平凡,却构成了生命最真实的底色,作者通过细节捕捉,把生活还原成一种可以被细细品味的存在。

温小牛的文字如同工笔画,注重细节和质感。他的景物描写不仅有形,而且有声有味,比如牛头河的水声、山间的松香、集市上的喧闹,读来仿佛置身其中,这种细腻,让文字具有高度的沉浸感。书中没有刻意的雕饰,也没有虚假的矫情,温小牛的情感是自然流淌的,如同清水的河流,透明、清澈而深远,这种真诚使得作品具有感染力,即便是没有去过清水的读者,也能被其中的情感打动。《清水纪事》并非单一的散文集,而是包含了散文、诗歌、游记等多种形式,这种多样化不仅丰富了阅读体验,也让作品的节奏更为灵活,既有叙述的沉稳,也有抒情的飞扬。

在快节奏的社会中,《清水纪事》是一剂慢生活的良药。它让读者重新审视自己与故乡、与文化的关系,也提醒我们在奔忙与漂泊中,保留一份属于自己的精神家园。这部作品延续了中国乡土文学的传统,但又在形式上有所创新,它既有汪曾祺式的生活温度,又有贾平凹式的地方厚度,同时融入了现代人的视角与思考,这种结合,使《清水纪事》不仅是个人回忆录,更是具有社会文化价值的文学作品。因此《清水纪事》是一部写给清水的情书,也是一部写给所有“故乡”的书。它让我们明白,故乡不只是地理意义上的起点,更是生命的精神坐标,无论我们走多远,只有不断回望,才能找到前行的力量。在读完这本书后,你可能会想起自己的家乡,那条小河、那片田野、那些早已模糊却依旧温暖的面孔。而这正是文学的力量,即它让个体的记忆成为共有的情感,让一座小城的故事流向更多人的心中。

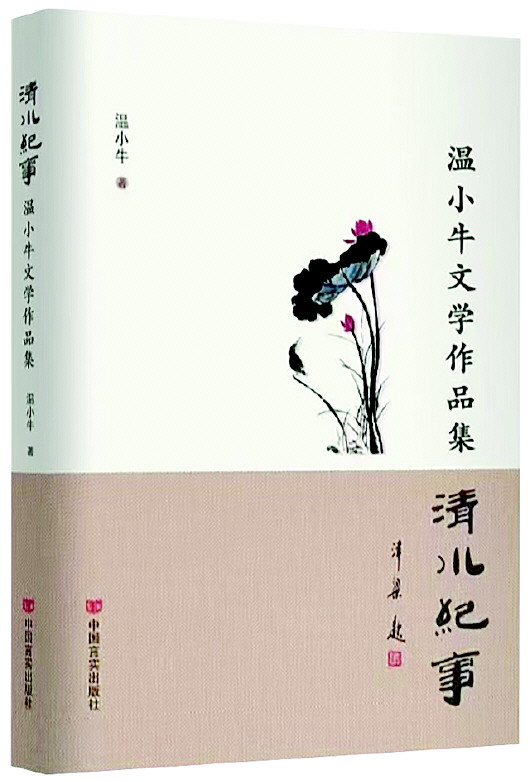

书名:《清水纪事》

作者:温小牛 著

出版:中国言实出版社出版

夜 读 手 记