墨不碍色山万壑 色不碍墨水争流

——文徵明《万壑争流图》析理

天水晚报

作者:文学家 文衡山 文待诏 文贞献 文征明 征明 如同 伐清 四绝 的全才 唐寅 明四家 唐寅

新闻 时间:2024年07月05日 来源:天水晚报

□范美俊

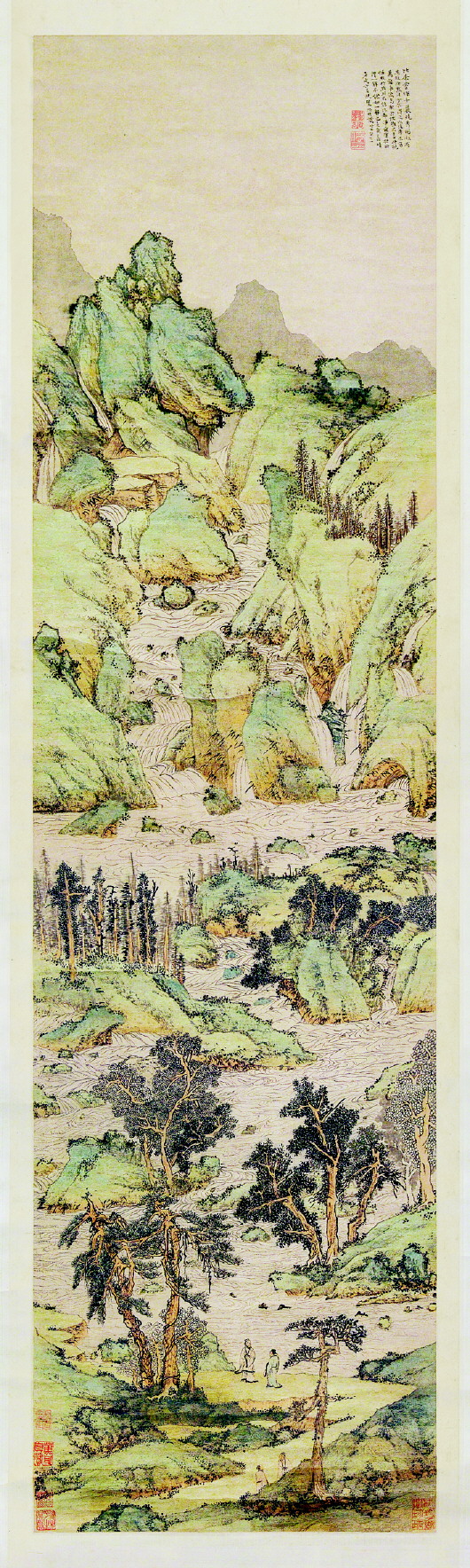

这是明代文徵明的经典山水作品。图中以近山望远山的平远法,结合一点自山脚仰山巅的高远法,画山势嵯峨、溪水争流,满幅青绿,优雅古穆,蔚为壮观。

画中涓涓细流,自远处的山头岩隙泄下,合成溪流曲曲折折又从山岩间分流而下,聚成池塘,继续从岩崖间争流而下,至山脚汇合成河,再奔流而去。近处高树成林,有高士四人游走于林间的山路,他们信步缓行,结对相向而谈。

全画将青绿法和浅绛法相结合,画面信笔而写,细中有粗。流水全用细线勾出,或直泻、或横流、或迂回、或荡漾,水色空明,生动多姿。无论山石、树木,勾线沉着凝练,皴笔不多,只在山石折转处及石之根部保留短笔披麻皴。色与墨是矛盾的两方,要达到和谐相处实非易事。清代王原祁说:“色不碍墨,墨不碍色,又须色中有墨,墨中有色。”此图文徵明先将浅赭色普染山石和树干,然后留下石根之赭色,再将石绿、石青、墨青(花青掺和墨色)薄薄地按序分层积染,做到了色不碍墨,墨不碍色。该图也可谓匠心独运,画家一改传统青绿的鲜艳夺目与水墨的淡泊冷寂,巧妙地将两者有机结合,将色墨矛盾处理得和谐妥当,而且相得益彰:青绿中调和淡墨,故而清润朴素;半透明的石色薄敷山石,故而墨骨不掩。

图面的右上角,作者以小楷自题:

比余尝作千岩竞秀图,颇有思致,徐默川子□得之,以佳纸求写万壑争流为配。余性雅不喜作配幅,然于默川不能终却,漫尔涂抹,所谓一解不如一解也。是岁嘉靖庚戌六月既望,徵明识,时年八十有一。

据此而知,此图乃文徵明晚年应徐默川之求,为其《千岩竞秀图》所作的配幅。

文徵明(1470—1559),长洲(今江苏苏州)人,明代书画家、文学家。原名壁(或作璧),字徵明,42岁起以字行,更字徵仲。因先世为衡山人,故号衡山居士,世称“文衡山”。因官至翰林待诏,私谥贞献先生,故称“文待诏”“文贞献”。有的美术史书将其名字误写为简体“文征明”,实不应该,因为“征明”如同“伐清”等名,当时的王朝肯定会找其麻烦。文徵明为人谦和耿介,宁王朱宸濠仰慕其贤德而聘请他,他托病不前往。正德末年,因为岁贡生荐试吏部,授翰林待诏,他与杨升庵等文友相处融洽交谊很深,却不愿侍奉权贵,尤不肯为藩王、中官作画,任官不久便辞官还乡。其书画造诣极为全面,诗文书画无一不精,人称“四绝”的全才。诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,书学于李应祯,画学于沈周。画史上与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”或“吴门四家”。在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”,有《甫田集》留世。

明·文徵明《万壑争流图》

青绿设色 132.7×35.3cm

南京博物院藏